「油揚げは豆腐を揚げたものではない」本邦初公開!油揚げマイスターが教える奥深き油揚げの世界

こんにちは! weeeat!編集部で豆腐マイスターの山崎です。

普段なにげなく私たちの食卓に上がる「油揚げ」。香ばしく焼いて、お醤油を垂らすだけでも美味しいですよね。何を隠そう、私は筋金入りの油揚げラバー。「いつか自分で油揚げを作ってみたい!」という長年の夢を叶えるべく、「食育油揚げマイスター講座」を受講して油揚げのことを一から学びました。ここで知った油揚げの“真実”には、目から鱗の連続。皆さん、油揚げは豆腐を薄切りにして揚げて作られていると思っていませんか? 実はそれ、間違っているんですよ……!

今回は、皆さんが普段食べている油揚げについて深掘りしていきたいと思います。

これを読んだら、町のお豆腐屋さんや油揚げのことがもっと好きになりますよ♡

「薄く切った豆腐を揚げても油揚げにはならない!?」衝撃の真実

「実はですね、薄く切った木綿豆腐を油で揚げても油揚げにはならないんですよ」

以前受講した「豆腐マイスター講座」の中で油揚げを作っている際、豆腐マイスター協会理事長の磯貝さんからそんな一言が。。

それを聞いた瞬間、揚げ立ての油揚げをほおばる私の手が止まりました。

こっそり生成AIに油揚げの作り方を聞いてみたら、「油揚げは豆腐を薄切りにしたものを揚げる」と言っています。

むむむ……。どういうことだ。weeeat!編集部として、そして一人の「油揚げラバー」として、油揚げの真実を確認しなくてはならない! という謎の使命感が芽生えてきました。

そこで、同じく豆腐マイスター協会が主催する「食育油揚げマイスター講座」の門を叩くことに。

「食育油揚げマイスター講座」とは?と思われる方も多いと思います。この講座は、油揚げ職人を育てるのではなく、油揚げの正しい知識や魅力・使い方・おいしさを伝える人材を育てることが目的なのです。

そこで学んだ知識をコラムにしたいと磯貝さんに相談したところ、「おそらく手作りの油揚げについて書いたメディアはないと思います。初となるのではないでしょうか!」とのこと。

これは書かずにいられない! というわけで、油揚げについてガッツリと語るコラムをお届けします。油揚げに興味がある人もない人ぜひ最後まで読んでもらえるとうれしいです!

油揚げ作りは手間の掛かる職人技!

この講座で最も印象的だったのは、「油揚げ作りは職人技である」ということ。豆腐と油揚げの違いは、製造工程における「手間」と「技術」の差にあるんです。

豆腐は、「大豆から豆乳を作り」「凝固剤で固め」「圧搾する」というシンプルな工程が基本です。一方で、油揚げはもっと複雑で繊細な工程を経て作られています。

木綿豆腐で油揚げを作るお豆腐屋さんもありますが、ほとんどの油揚げは、お豆腐とは違う工程で油揚げ専用の生地を作っています。それを低温でじっくり揚げて大きく伸ばした後、高温で表面をカラッと仕上げます。揚げる時間は、なんと30分~1時間! 作るのにとっても手間が掛かるんです。

油揚げは日本人になじみの深い食べ物ですが、この情報はネット上でもほとんど見つからないため、知らない人が圧倒的に多いはずです。生成AIだって作り方間違えているし!(苦笑)

そこで、本邦初公開(?)。油揚げを愛する皆さんに「本当の油揚げの作り方」をお伝えします。

ちょっとマニアック過ぎる部分もありますので「へー!油揚げってこうやって作るんだー!」くらいの気軽な気持ちで、読んでくださいね。

油揚げの専用生地の作り方

まずは油揚げ専用の生地の作り方を解説していきます!

油揚げと豆腐では豆乳の作り方から違う

油揚げの主原料は豆腐と同じ「大豆」です。お豆腐屋さんは、大豆選びからこだわっています。

大豆は、産地・品種・成分以外にも、貯蔵における温度や湿度などによって品質の差が生じます。一般的に「古大豆」は、揚げても伸びにくいので油揚げにはあまり適していないと言われています。

それに比べて「新大豆」はよく伸びますが、包装する袋に入らないくらい伸びちゃうこともあるそう(笑)。こうした特性から、新大豆と古大豆を混ぜることもあるそうです。

そんな選び抜かれた大豆から豆乳を作ります。実はこの「豆乳作り」から豆腐と油揚げの場合では違うのです。

大豆を沸騰させないのがポイント!

まずは大豆を水に漬けます。これを「浸漬(しんせき)」と言います。水を含み膨張し、元の重量より2~2.2倍ほどに膨らみます。季節にもよりますが、寒い時期は水温も下がり給水時間がかかるため、丸一日漬けることもあるそう。

その後、水と一緒に「粉砕(ふんさい)」し、どろどろに細かくなった大豆を「生呉(なまご)」と呼びます。この生呉を加熱する過程が木綿豆腐と油揚げで大きく異なるんです。

木綿豆腐の場合は、沸騰させてからギュッと絞り、液体と固形に分けます。この液体がいわゆる「豆乳」で、にがりなどの凝固剤を加えて、型で固めたら木綿豆腐になります。

そして残った固形が「おから」です。お豆腐屋さんでは、安く売られていたり、無料でくれたりするところもありますよね。とても栄養価が高く、卯の花などの料理に使われます。

一方、油揚げの場合は、生呉を加熱したら沸騰直前(95~100℃の所)で、タンパク質をある程度まで熱変性させます。その後、「戻し水」と呼ばれる水を加えて、完全には沸騰させずに、大豆の熱変性を抑えます。

この「大豆を沸騰させない」というのが、油揚げ作りにおいて最も重要なポイントなんです。

加熱すると大豆のタンパク質がほぐれてくるのですが、油揚げ作りの場合は、まだ完全に開き切らない状態に留めます。油で揚げた時にも熱変性が起こるため、生地が膨張して大きく伸びるんです。これがふっくら美味しい油揚げの秘密なんです!

水分を抜くのに1~2日掛かる

ここからの工程は、さらにマニアックです(笑)。

絞った豆乳に凝固剤を加えて、豆腐より低めの70℃前後の温度で固めます。生地の伸びを良くするために、絞った後の豆乳に空気を入れることもあるそうです。ちなみに油揚げの凝固剤には、豆腐にはあまり使われない「塩化カルシウム」が使われることもあります種類にもよりますが、木綿豆腐より多めの量を入れるのが一般的だそうです。

この後、豆腐作りでは行わない「ゆ分離」を行います。これは「タンパク質」と「湯」を分ける作業のことです。

その後、木綿豆腐のように型に流して形を作り、水分を抜き、冷やしてカットすると油揚げ用の生地が出来上がります。こんなさらっと簡単に書いていますが、こちらも手間のかかる作業で、1~2日かけて水分を抜くこともあるんですよ。

サックサクになる揚げ方を解説!

そしていよいよ、油揚げの大切なポイント「油で揚げる工程」です。

「のばし」と「からし」の二度揚げがポイント

できあがった生地を揚げていきます。油の中で揚げると、生地が膨張して大きく伸びていきます。通常では100~120℃の低温で揚げる「のばし」の工程と、160~180℃の高温で揚げる「からし」の工程で二度揚げを行います。お店によっては三度揚げすることも。また、揚げ方にも「手揚げ」と「機械揚げ」の2つの方法があります。

町の豆腐屋さんは、今でも手揚げで作っている所がほとんどだそうです。プチ情報ですが、ご夫婦でお豆腐屋さんを営んでいるお店には、「油揚げ担当」と「お豆腐担当」を分担していることが多いそうですよ。確かに近所のお豆腐屋さんもそうだったかも!

大手メーカーさんの場合は、量があるので機械で揚げています。揚げる機械は「フライヤー」と呼ばれており、「浮かし揚げフライヤー」と「油揚げフライヤー(沈め揚げ)」の2つがあります。

「浮かし揚げフライヤー」では、生地が浮いてきても油の中には沈めず、浮かしたまま揚げます。手揚げ風のしっとりとした仕上がりの油揚げになります。

「油揚げフライヤー(沈め揚げ)」では、低温から高温まで生地を油に沈めたまま揚げます。主にいなり揚げ用の油揚げを作る機械で、枠のサイズが決まっているため、サイズが均一に揚がります。

「油抜き」するなんて勿体ない!?

また、揚げる時に使用する油はお豆腐屋さんによって異なります。一般的には菜種油・大豆油・米油・ゴマ油・ひまわり油などが使用され、それぞれ風味に特徴があます。

江戸時代までは「赤水(あかみず)」と呼ばれる、菜種を焙煎して絞った独特な香りのする油を使用していたそうです。

この油にこだわっているお豆腐屋さんが多いそうです。お店によっては「わざわざ良質な油を使用しているんだから『油抜き』するなんて勿体ない! ぜひそのままで味わってほしい」と言う方もいる程だそう。

ちなみに、おいなりさんを作る時は、味を含ませるための下処理として必ず油抜きをするので、油の種類はあまり関係ありません。講師の方曰く、「おいなりさんは安い油揚げで十分美味しいですよ」とのこと。なるほどね!

油を切ったらやっと完成!

最後は油を切って包装し、やっと完成に!完成したら10℃以下で保存します。ここまでにかなり工程を踏んでいますね。油揚げ作りは3日以上かかることもあるそうです。工程を学んでみて、豆腐よりもはるかに手間のかかる食品ということがよーく分かりました…!!

特に、揚げの工程は非常にデリケートで、まさに熟練の技が光る部分です。

温度管理、揚げ時間、そして低温の「のばし」、高温の「からし」といった特殊な技術が要求されます。この絶妙なバランスを取るのが非常に難しいそうです。

町の小さなお豆腐屋さんでは、今もなお職人さんたちが毎朝黙々と油揚げを作り続けています。それを1枚100円程度で買えるなんて、お豆腐屋さんには感謝しかありませんね。

私も、いつも買っている近所のお豆腐屋さんに感謝をしながら、大切に味わっていこうと思いました。

自分で油揚げを作ってみた!

ここからは、楽しみにしていた油揚げ作り。講師に教わりながら、大豆から油揚げを手作りしていきます。レシピは非公開ですが、ありがたいことに写真掲載はOKをいただきました。さっそく油揚げ作りの様子をレポートします!

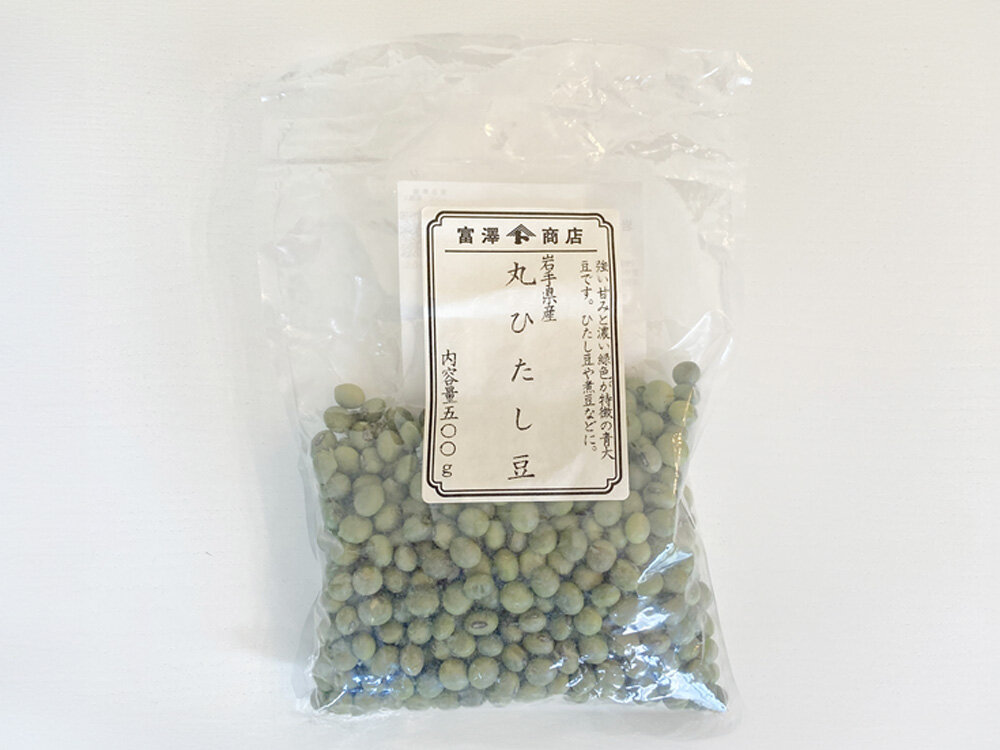

今回使用した大豆はこちら! 青みと甘味が特徴の「青大豆」です。

講師が前の晩から水に漬けてくれていました。

中心までしっかり水分を吸っています。

「生呉」を作ります。水を何回かに分けてミキサーにかけています。

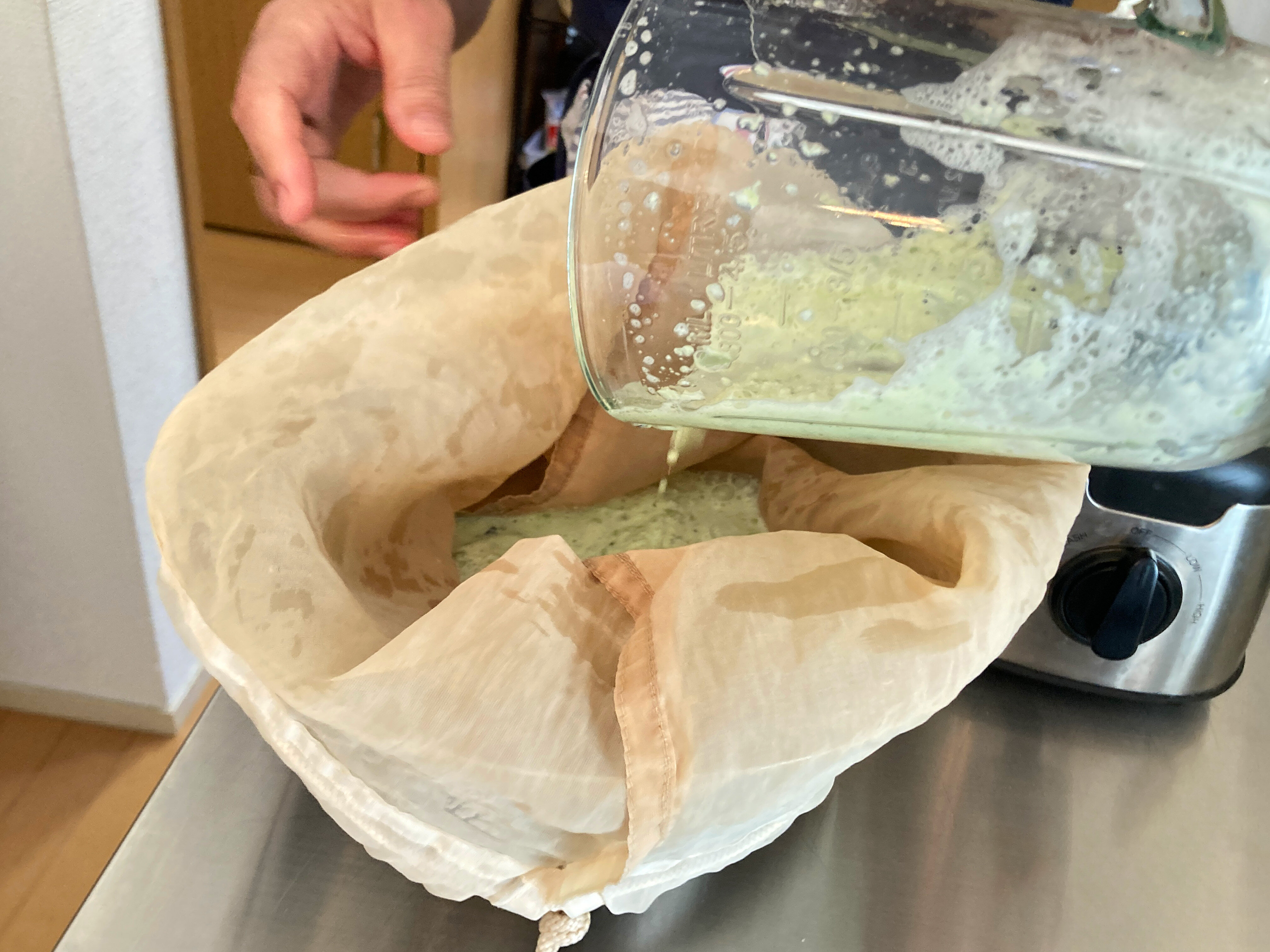

「生呉」を濾して、豆乳とおからに分けます。

大豆はほとんど形がありません。

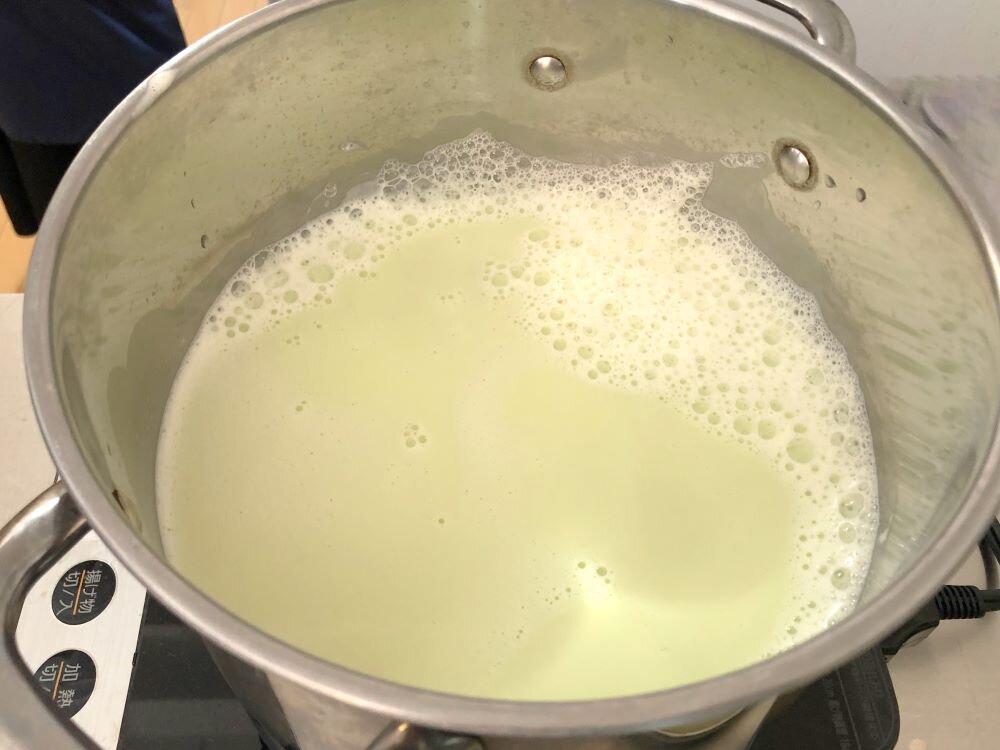

豆乳を濾して、鍋に入れます。

キレイな黄緑色の豆乳です。こちらを温めます。

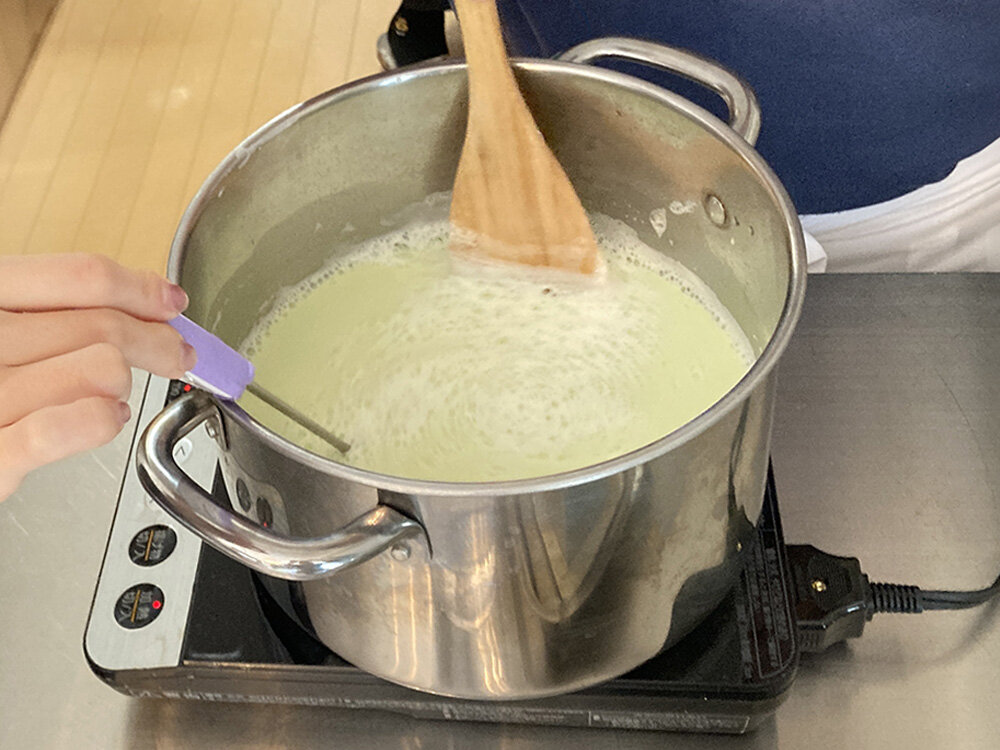

95℃くらいの沸騰直前に「戻し水」を加えます。

75℃くらいまで冷ましたら凝固剤を加えて蓋をして蒸らします。

5分ほど蒸らしてから、おたまで余分な水分を取ります。

豆腐の型に流して

重石をのせてさらに水分を抜きながら固めます。

型から取り出し、薄く生地を切ります。

約30分ほど重石をのせて水分を切ります。

水分が切れたら、油揚げの生地の出来上がりです!

次は、肝心の揚げる作業(ドキドキ…)。

私たちは、お豆腐屋さんの油揚げ生地で、揚げる練習させていただきました!

見た目の変化が分かりやすかったので、揚げ方はこちらで紹介します!

フライパンを低温用と高温用で2枚用意します。まずは低温で揚げる「のばし」です。

約100℃で揚げます。

温度を細かく見ながら揚げています。反り返ってきました。

押さえつけたり、油をこまめにかけたりしながら丁寧に揚げます。

中心までぷっくりしたら、ひっくり返して揚げます。

ここまでですでに15分くらいかかっています。

大きくなったら、今度は隣のフライパンに移します。

次は高温で揚げる「からし」です。約180℃前後で揚げます。

ここからさらに10分ほど揚げます。早く食べたいよ……。

カリッとキツネ色になってきました。おいしそう…♡

揚げすぎると焦げてしまうので、最後まで慎重に揚げていきます。

講師が揚げ上がりを見極めてくれます。油は「赤水」を使いました。

揚げ立ては厚揚げのようにぷっくり膨らんでいます! かわいい…♡

こちらは講師が揚げてくれた青大豆の油揚げです。

黄緑色の油揚げは、初めて見ました!

しばらくすると中の空気が抜けてペタンとしました。

手作り油揚げのお味はいかに?

お待ちかねの試食タイムです。揚げ立て熱々の油揚げたちをパクリ……。

周りはサクサク!中はしっとり♡美味し過ぎて目が飛び出ました。(笑)

青大豆の独特の風味と甘味がして、こんな油揚げ今まで食べたことない!

まずは何も付けずに。その後はシンプルに塩、醤油で。講師お手製の大葉味噌でも楽しみました。もちろん、自分たちで揚げた豆腐屋さんの油揚げや市販の京都の油揚げ(京揚げ)、の食べ比べもさせていただきました!

油揚げ作りの体験をして、材料や揚げ方で味や食感に違いが出ること、また実際に作ってみて、とても手間のかかる食材だと改めて実感しました。

おかげさまで過去一、美味しい油揚げ体験となりました。

講師の先生、ご協力下さりありがとうございました!!

生の生地をいただいたので、揚げる練習をしました!

食育油揚げマイスター講座を受講すると、お土産に油揚げの生地をいただけます。

編集部のメンバーにもこの感動を味わってほしい!という想いから、後日スタジオでも揚げてみることにしました。

からしの時に、油をケチったせいで、底の部分に張り付き、良い色がついてしまいました。

完成!サクッとして美味しい。難しかったです。まだまだ修行が必要です‥‥‥。

時間があったら、生地からまた作ってみたいです!

いかがでしたか? 普段食べている油揚げにはこんなに手間暇が掛かっているなんて、驚きですよね! このコラムを読んでくださった皆さんにも、油揚げやお豆腐屋さんの奥深い世界が少しでも伝わったらうれしいです。

次に油揚げを口にする時、お豆腐屋さんの手間暇を思い浮かべて食べてみてくださいね♪

このコラムを読んで油揚げ作りに興味を持たれた方は、ぜひ「豆腐マイスター講座」と「食育油揚げマイスター講座」を受講してみてください!

▶詳しくはこちら