「食」の未来のために出来る、楽しく・美味しいアクションとは?|佐座マナ×影山桐子トークイベント「食から始めるサステナブルで豊かな暮らし」(後編)

私たちが生きる上で欠かせない「食」。毎日の食事が、地球環境に大きな負担をかけていることを知っていますか? 今回は、リビングデザインセンターOZONE30周年記念トークイベント「食から始めるサステナブルで豊かな暮らし」の様子をレポート。

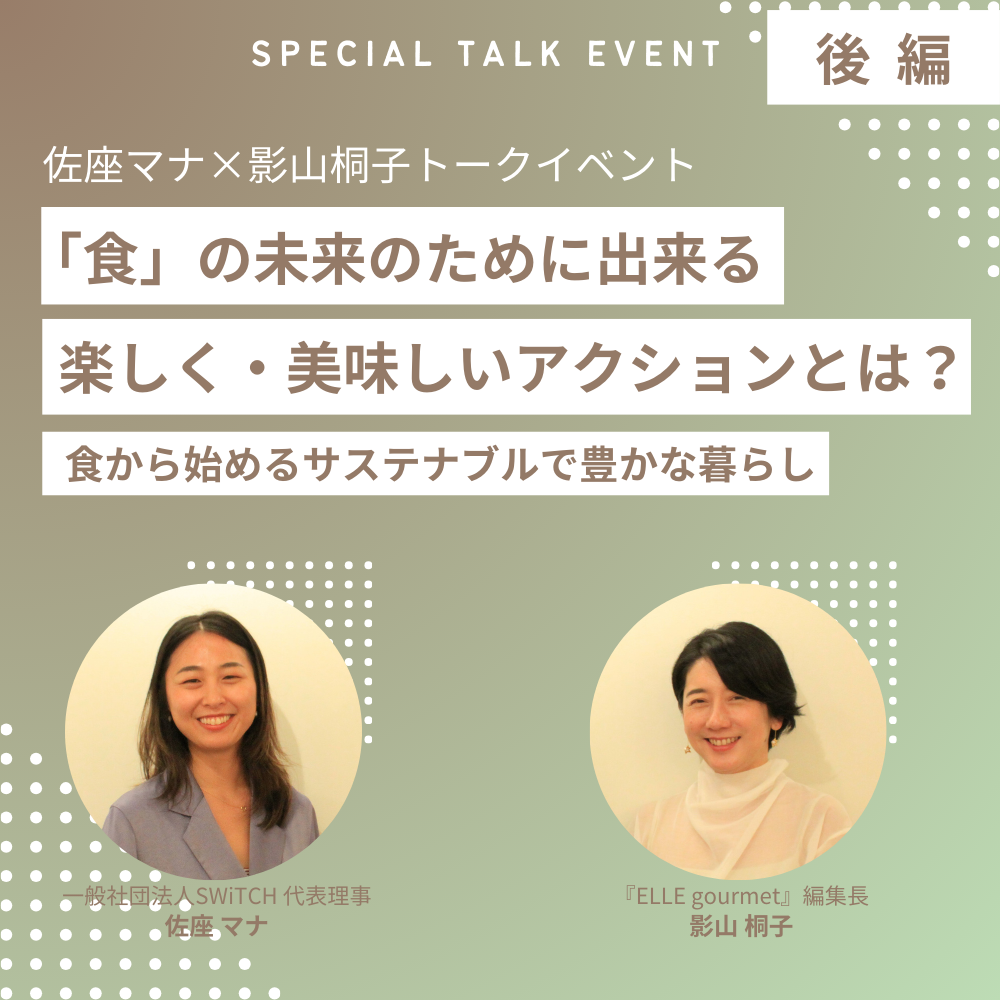

サステナブルな社会の実現に向けて世界各地で活動している若きリーダー佐座マナさんと、世界のフードシーンをけん引する食のバイブル『ELLE gourmet(エル・グルメ)』編集長の影山桐子さんをゲストに迎え、サステナブルな「食」の未来について考えました。ファシリテーターはweeeat!編集部の相原が務めています。

地球温暖化の現状と世界の潮流とは? 暮らしの中でできるサステナブルな取り組みとは? 今日から実践できる「食」の選択について、皆さんと一緒に考えるトークセッション。

後編は、「現状を知った上で、どうしたら自分ごととして捉えることができるか」「どのように行動に移していけば良いのか」をテーマにお話を伺います。

■イベント情報

2024年10月27日(日)

佐座マナ×『ELLE gourmet』編集長のトークイベント

「食から始めるサステナブルで豊かな暮らし」

@リビングデザインセンターOZONE

■ゲスト

佐座 マナ 一般社団法人 SWiTCH 代表理事

影山 桐子 『ELLE gourmet』編集長

■ファシリテーター

相原 健彦

東京ガスコミュニケーションズ株式会社 weeeat!編集部

プラントベースを楽しみながら取り入れていくという発想

―相原

続いてのテーマは、「どうしたら自分ごととして捉えることができるか」です。環境問題について理解はしているけど、自分の問題として捉えるのは簡単なことではありません。自分ごと化するきっかけについて、影山さんにお話をお伺いします。

―影山

はい。私からは『ELLE gourmet』として取り組んでいきたいことと、個人的に興味があることについてお話できたらと考えています。「食」のサステナビリティを考えるにあたって、できることや、やるべきことは多いものです。

例えば、フードロスを減らすことも必要ですし、地産地消、できる限り地元で採れたものを食べることも大切です。

また、お肉よりも野菜を食べた方が環境負荷は少ないですね。過剰包装されている商品はできるだけ買わないようにして、量り売りに対応したお店で買うようにしたいです。

このように、個人でできる行動はたくさんありますが、私たちは食料自給率の低下を問題視しています。

こちらは去年、沖縄の国頭村の農家さんを回らせてもらった時の写真です。農家さんたちから話を聞くと、既存の農業の枠組みの中では収入が上がらず、若い世代に農家を継がせたくないと考える人も多いそうです。

例えば、沖縄の特産品として知られるシークヮーサーも、離農・廃農する方が増えていたり、国頭村の特産品の一つ「イノブタ」の農場も、後継者不足から自分の代で離農を考えていたり。こうした農家さんの現実を伝えるとともに、食材の価値を高めて適正な価格で購入することも結果的に農家さんの支援になるため、記事として紹介しました。

また、食分野の新しい技術を活用した食品開発についても取り上げています。これは微生物タンパク質「ソレイン」を使用したアイククリームです。「ソレイン」は、二酸化炭素を栄養源として生成されるため、環境負荷を軽減する「持続可能なタンパク質」として期待されています。パウダー状にしたソレインは、水に溶けやすい上、無味無臭です。今後、既存のタンパク質の代わりに様々な食品で使用することができる可能性が秘められているそうです。

環境問題や食糧問題への関心の高まりから、代替食品が注目を集めていますね。ただ、私たちが購入しなければその価格も安くならないため、こういった情報についても積極的に発信しています。

私自身のことですと、プラントベースの食生活を意識しています。皆さんも実感されていると思いますが、最近はお肉の価格も高くなっています。スーパーに行く時も、お肉コーナーに寄らずに、お魚コーナーや野菜コーナーで食材を選んだり、メインディッシュになる魚料理のレパートリーを増やしたりと、少しずつ食生活を変えています。

私自身はヴィーガンでもありませんが、プラントベースを実践していけたらと思って、日々楽しみながら研究しているところです。やはり、食は「楽しむ」ことが大切です。

―相原

実際に農家さんと話すことで環境問題について考えたり、自分ごと化するきっかけになったりするということですね。

また、これまでの食生活を、急にプラントベースに変えるというのは難しいと思いますが、楽しみながら取り入れていくというのは良い視点ですね。

―影山

地球環境の危機的な状況に対して不安を抱く「エコ不安症」という言葉もありますが、「ペットボトルは絶対に買ってはいけない」と厳格にしすぎて脱水症や熱中症になってしまったら意味がありません。

外出する時はお気に入りのマイボトルを持ち歩くなど、「できることから少しずつ」という意識で日々のアクションを楽しんでほしいです。

―相原

ありがとうございます。自分ごと化を考える上で、「食ロス」も1つのキーワードだと思います。このあたりについて、佐座さんからお話をお願いします。

―佐座

先ほど影山さんのお話にもあった通り、無理をしてしまうと気持ちがついてこないというのはよくあることだと思います。自分のスタートとして、「何ができるのか」を考えることが実はすごく大切で、それを自分だけではなく、ご家族やご友人、自分のコミュニティに伝えるとインパクトも大きくなります。ですので、今日自分が知った情報はいろんな人にご紹介いただければと思います。

先ほどのペットボトルのお話について、少し補足をさせていただくと、ペットボトルを購入したとしても、それが資源として再利用されるルートがあるかどうかも大事なポイント。

メーカーさんによっては回収したペットボトルを同品質のペットボトルに再利用するような取り組みも行っているので、ペットボトルを買わなければならない時は、そういう取り組みを行っているメーカーの製品を選ぶのもおすすめです。

影山さんは、お肉でなくお魚や野菜を選ぶようにしているということでしたが、実は世界の温室効果ガスの26%が食料システムから排出されていると言われており、その60%は肉類の生産によって排出されているという試算結果もあります。

ですので、肉の代わりに野菜や魚を食べるというだけでも大きなインパクトがあります。

また、積極的に国産の食材を選択することも大切です。日本は多くの食料を輸入に頼っていることは皆さん知っていると思いますが、日本の食料自給率はどのくらいだと思いますか。答えは40%です。その40%(国産品だけ)で食事を作ると、ほとんどの食事を作ることができません。たくさんの食料を輸入しているので、海外で戦争が起きたり、石油や飼料の価格が上がったりすると、食べ物の価格が上がっていきます。

―相原

私たちの普通の食事は、いつまでも普通ではないということですね。

佐座さんは学校教育の現場に環境教育の必要性を訴えていますが、教育の現場が抱えている課題について、どのようにご覧になっていますか?

―佐座

学校の先生がよく言われるのが、最近の子どもたちは食べ物を残しているということです。でも、食べ残したものがどこに行くかということまでは教えられていないですよね。多くの場合はゴミ箱に行って、そのゴミを回収業者が運び、火力発電っていう名目で燃やされています。食べ物の大半は水分なので、それを燃やすだけでエネルギーを必要とします。

本来であれば、自分が食べられる量を取ることを、教えていかなければなりません。まずは、自分たちにはちゃんと食べる責任があるということを、お子さまに伝えていただきたいと思います。また、食べ残しをしていることが、巡り巡って災害につながっていることをほとんどの子どもは知らないので、ぜひ伝えていただきたいです。

お二人が考える「サス活」とは?

―相原

では、最後のテーマは「今日からできるサス活について考える」です。現状を知った上で、どのように行動に移していけば良いのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。佐座さん、おすすめの「サス活」があれば教えてください。

―佐座

1つできることといえば、地産地消。地元で生産された食材を選ぶことだと思います。食料の生産地から消費地までの距離を示す「フード・マイレージ」という言葉を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、日本では多くの食料を輸入しているため、フード・マイレージの数値が高く、輸送にエネルギーを費やしているのが現状です。

例えば、大豆1tを使って埼玉県の工場で豆腐を作る場合、アメリカ産の大豆を輸入すると、フード・マイレージは19,968t・km、CO2排出量は245.9kgになります。これが地元産の大豆を使うと、それぞれ3.4t・km、0.6kgになります。日本で生産されたものを選ぶことで、災害を減らすことにもつながりますし、地元の農家さんを応援することにもつながります。

また、食材を作るのに必要な水の量も大きな問題です。日本ではそこまで水不足が問題になっていませんが、海外では深刻な問題になっています。これは「バーチャルウォーター」といって、食材を生産するのに必要な水の量をイラストにしたものです。

牛肉を1kg生産するのに必要な水の量は15,415リットル。豚肉が5,988リットル、鶏肉が4,325リットルというように大きな差があります。

野菜と比べると、水の使用量が大幅に異なるため、お肉から野菜中心の食生活に切り替えることで、大きなインパクトを与えることがわかるでしょう。

牛肉が大好きという方は、毎日食べるのではなく週1回にするなど、頻度を少なくすることから始めても良いと思いますし、水の量が少ない鶏肉を選ぶというのも良いと思います。

また、食材を選ぶ際は「認証」に注目するのも1つの方法です。海を守るラベルにはMSC認証やASC認証がありますし、森を守るラベルにはFSC認証があります。フェアトレード認証やオーガニック認証もあるので、どの食材を選択すればいいのかわからない時は、認証をベースにして選ぶのも良いでしょう。他にも、再生可能エネルギーを使用した食材を選んだり、できるだけ簡易包装のものを選んだりするのも1つのアクションです。

―相原

続いて、影山さんが実施している「サス活」について教えてください。

―影山

購入した食材を使い切れずに、ダメにしてしまったことのある方も多いと思います。食材を無駄にしないための工夫としてやっているのが、買ったお肉を塩麹に漬けたり、塩をまぶしたりしておくことです。食材が長持ちしますし、美味しく食べられるのでおすすめです。

最近は真空保存できる容器なども販売されているので、うまく活用することで食品を美味しく長持ちさせることができ、フードロスは減らせると思います。

左側の写真は、最近お邪魔したパーティーでいただいたぬか漬けです。余った野菜をぬか床に漬けておけば美味しく食べられますし、健康にも良いので、自分でも試してみようと考えています。

また、ホームパーティーをする際にバゲットを買ったけど、全部食べきれずに置いていたら固くなってしまった……という方も多いと思います。余ったパンは卵液につけて冷凍保存しておくのがオススメです。フライパンで焼くだけでいつでもフレンチトーストが食べられますよ。

先ほど、佐座さんからフード・マイレージについてご紹介いただきましたが、納豆や味噌を選ぶ際も「国産大豆」を使った食品を選ぶようにしています。さまざまな選択肢があるなかで、どの食品を選ぶかというのは、選挙でいう「投票」と同じこと。

例えば、最近スーパーで見かけるようになった平飼い卵は、ほかの卵よりも割高なケースが多いのですが、選ばれなければ永遠に安くはなりません。決して毎日ではないものの、少し高くても応援投票のつもりで購入するようにしています。

右側の写真は、焼き芋を作る際にはじけたり、折れたりして形が崩れてしまった規格外の焼き芋を使ったチップスと、飲料やゼリーの原料となる果汁を搾汁する際に出るみかん果皮やレモン果皮を使用した、アップサイクルシロップです。どちらもこれまで捨てられたものに付加価値を付けたアップサイクル商品ですね。様々な企業がフードロスを減らすために、いろんな商品を販売しています。

こういったお菓子を積極的に選んだり、旬の食材を食卓に取り入れたりするのも取り組みやすいアクションだと思います。

―相原

ありがとうございます。お二人から、暮らしのなかでできるサステナブルな取り組みについてお伺いしました。ぜひ皆さんも、ご家族やご友人と一緒に、今日からできる取り組みについて考えていただければと思います。

本日は3つのテーマに沿ってお話をしてまいりました。1つ目のテーマが、世界と日本の現状を知るということ。2つ目のテーマが現状を知った上で、どのように自分ごと化するのか。そして、どう行動に起こすかということを3つ目のテーマとして、佐座さんと影山さんとお話ししてきました。今日のお話を振り返って、感じたことなどあれば教えてください。

―佐座

皆さんと一緒に「食」のサステナブルな未来を考える中で、印象に残ったのは、すでに野菜中心の食生活や地産地消を実践している方が多かったことです。今度は、その取り組みをご家族やご友人にお伝えいただきたいですね。

どんなことを伝えればいいのか悩んだ時は『weeeat!』の情報をチェックしてみるのも良いでしょうし、反対に「こういう情報があったらいいな」というものがあれば、ぜひ『weeeat!』に問い合わせいただければ取り上げてもらえると勝手ながら思っています(笑)。ぜひそういったお声掛けも積極的にお願いします。本日はありがとうございました。

―影山

ありがとうございます。佐座さんにご紹介いただいたデータや現状について、なかなか知る機会がなかったのでとても勉強になりました。『ELLE gourmet』でも、『weeeat!』で取り上げているプラントベースなどの情報発信をもっと増やしていきたいと考えています。

また、こういったデータになかなか接することがない読者も多いと思うので、機会を見つけて発信していきたいです。個人的には、どんな行動も「楽しさ」「美味しさ」がなければ続かないと思うので、そのような視点も大切にしながら編集していきたいと思います。本日はありがとうございました。

▼この連載の他の記事はこちらから

「食」の未来のために知っておきたい地球温暖化の現状|佐座マナ×影山桐子トークイベント「食から始めるサステナブルで豊かな暮らし」(前編)

▼佐座マナ(一般社団法人SWiTCH 代表理事)

1995年生まれ。カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学卒業。ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン大学院 サステナブル開発専攻 卒業。Mock COP26 グローバルコーディネーターとして140カ国の若者に呼びかけ、COP26で環境教育サミットを開催、国際的に注目を浴びる。2021年 一般社団法人SWiTCHを設立。2023年 Forbes JAPAN 30 UNDER 30に選出される。2024年 日本学術会議連携会員(特任)に就任。COP26・COP28・COP29日本政府団として参加。

▼影山桐子(『ELLE gourmet』編集長)

横浜市出身。大学卒業後、ウェブデザイナーを経て、1998年にアシェット・フィリパッキ・ジャパン(現・ハースト・デジタル・ジャパン)入社。女性向けウェブマガジン『ELLE ONLINE(エル・オンライン)』にファッションエディターとして約12年携わる。2017年1月『Women's Health(ウィメンズヘルス)』編集長に就任し、2021年にはEコマース『Women’s Health SHOP(ウィメンズヘルス ショップ)』の立ち上げをけん引。2023年9月からは『ELLE gourmet』編集長を兼任する。ランニング好きが高じて、ファッション、ビューティー、メディア業界の女性ランナーによる企画集団「ランガール」を2010年に設立し、創設メンバーとして一般社団法人ランガールの理事も務める。