世界の家庭料理が教えてくれた、言葉を超える心のつながり|旅するマンガ家・織田博子さんに聞く世界の食文化【前編】

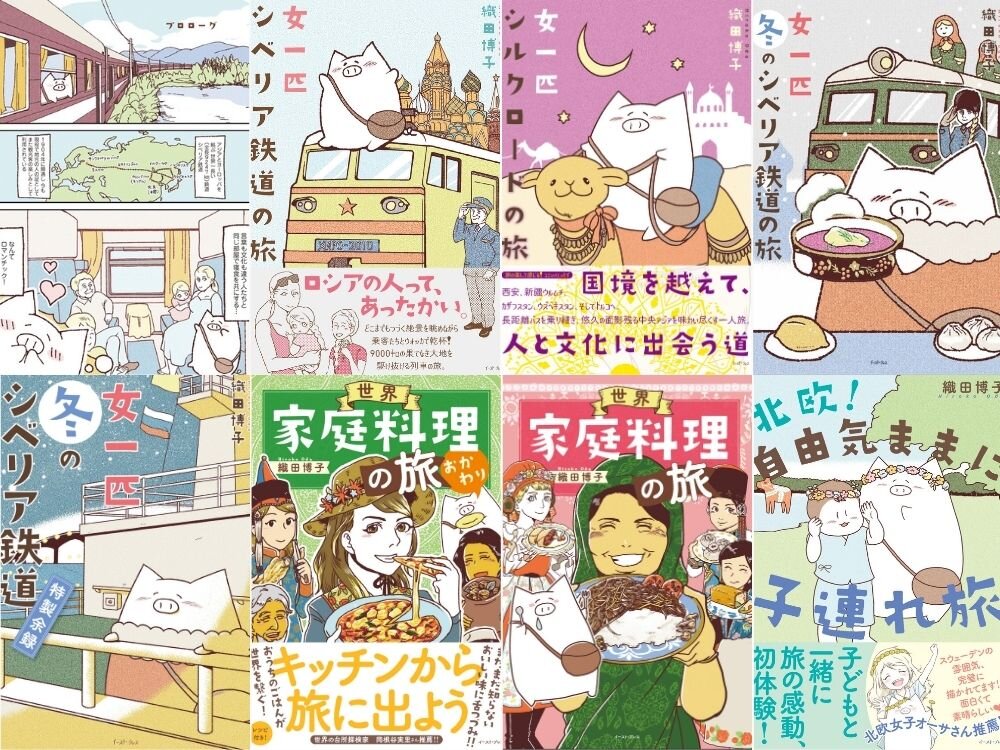

「世界家庭料理の旅」をテーマに、ユーラシア大陸を一周半。その体験記を記したコミックエッセイ『女一匹シベリア鉄道の旅』などで人気のイラストレーター兼マンガ家の織田博子さん。世界の家庭料理を通して多様な文化を描く一方で、「言葉や文化が違っても、人はみんな同じ」というテーマを伝える作品を作り続けています。近年は、料理教室「世界家庭料理の旅」を主宰。食を通して、人と人、人と文化とのつながりを提供しています。今回は織田さんに、世界の家庭料理に注目するようになったきっかけや、世界の家庭料理を知り、食べることで得られたものについてお話を伺いました。

ユーラシア大陸一人旅のテーマは「世界の家庭料理」

―weeeat!編集部

本日はよろしくお願いいたします。織田さんは「食を旅するイラストレーター兼マンガ家」として、数々の著書を出版されていますが、世界の家庭料理に注目するようになった理由について教えてください。

―織田さん

よろしくお願いします。転機となったのは、社会人3年目のときです。大学卒業後はシステムエンジニアとして就職し、充実した社会人生活を送っていましたが、「もっといろんな国を見てみたい」という想いから、会社を辞めて世界を旅することを決意。そこで、テーマに選んだのが「世界の家庭料理」でした。

―weeeat!編集部

もともと、料理への関心があったのでしょうか?

―織田さん

そうですね。友人や知人と「世界各地の料理を食べる会」を毎月開催するほど、食べるのは好きでしたね。ただ、どちらかというと、ハレの日の特別な料理よりも、日常の料理に興味があることに気がついて。そこで、「世界の料理」ではなく「家庭料理」に焦点を当てて、ユーラシア大陸一人旅に出かけました。色んな国の家庭を訪れては料理を教えてもらい、一緒に食べるという経験をしました。約7か月で25か国を訪れましたね。

―weeeat!編集部

25か国も! 貴重な経験ですね。その後どのようなきっかけでイラストレーター兼マンガ家になられたのでしょうか?

―織田さん

はい。一人旅では、日本であまり知られていない国や英語圏ではない国も訪れました。そこで出会った人々の温かさや、現地で食べた料理の美味しさに感動し、その体験を伝えたいという想いから、帰国後に旅の経験をまとめたフリーペーパーを自主制作。そのフリーペーパーをカフェに置き忘れたところ、たまたま編集者の目に留まり、2年の年月をかけて『女一匹シベリア鉄道の旅』を出版しました。おかげさまで多くの人に読んでいただき、現在までで7冊出版しています。

―weeeat!編集部

そんなドラマチックな出会いがあったんですね! 一人旅でいちばん最初に食べた料理はどこの国の料理だったのでしょうか?

―織田さん

ユーラシア大陸の西から旅を始めて、まずはノルウェーを訪れました。ノルウェー料理についてはもちろん、ノルウェーに関する知識が全くなかったのですが、歓迎してくれたご家庭の食卓で、パンの上に魚や野菜をのせたオープンサンドイッチやコールドミールをいただきました。

―weeeat!編集部

ノルウェーから始まったのですね! 『女一匹冬のシベリア鉄道の旅』を読みましたが、旅先での人との触れ合いとともに世界各国の料理を紹介しているのが魅力ですよね。どのようにして現地のご家庭と出会うのでしょうか?

―織田さん

基本的には、会社員時代の「世界各地の料理を食べる会」でできたコネクションを生かして、現地の方を紹介してもらっていましたね。そこからSNSでつながって、自宅に招いていただいていました。

家庭料理を食べることは、とても簡単な国際交流

―weeeat!編集部

なるほど! 国によって敷居の高さに違いはあったりするのでしょうか?

―織田さん

そうですね。国によりますが、イスラム圏の人たちは意外にフレンドリーで驚きました。バングラデシュを訪れた時は、日本人女性が珍しいせいか、一人で歩いていると食事に誘われるなど、ホスピタリティの高さを実感しました。もちろん、同じイスラム圏でも違いはありますが、ほとんどの方が温かく迎えてくれたのを覚えています。

当時「イスラム教」についての知識がなかったので、訪れるまでは「わからないから、ちょっと怖い」と考えていましたが、見事に胃袋をつかまれてしまって……(笑)。後から調べてみたところ、イスラムの教えには「旅人をもてなす心を持ちなさい」というものがあるようです。これは、ムスリムなら一生に一度は聖地メッカを巡礼するため、その時に自分も旅人になることから、旅人をもてなすという精神が根付いているのだと気づかされました。

―weeeat!編集部

現地の家庭料理を「食べる」ということは、相手の文化や習慣を知ることにつながりますね。

―織田さん

そうですね。料理を「食べる」という行為は、とても簡単な国際交流の手段だと考えています。例えば、外国人が納豆を食べていたら、親近感を抱きませんか? その土地ならではのものを食べるということは、相手の国の文化を受け入れるという意思表示をすること。だから、いろんな国のいろんな人が料理を食べさせてくれたし、食べた時に温かく迎えてくれたというのを帰国してから気づきました。

家庭料理には人々の暮らしや文化がギュッと詰まっている

―weeeat!編集部

これまでにさまざまな国の家庭料理を食べられたと思いますが、印象に残っている国や料理があれば教えてください。

―織田さん

一つ目はモンゴルですね。モンゴルは遊牧民族で、特に遊牧民の食卓では家畜由来の乳製品と肉が主食で、野菜は伝統的にはほとんど食べないそうです。遊牧民が多かったり、乾燥した国土が農耕に適さなかったりと理由があるかもしれません。今でこそ市場などで野菜を購入できるようですが、昔は「野菜を食べることは都会的でおしゃれ」ということで、野菜料理を「首都のサラダ」「モスクワ(ロシアの首都)サラダ」などと呼んだそうです。

―weeeat!編集部

となると、健康や環境保護のためにプラントベースフードを選択することは難しそうですね。

―織田さん

モンゴルにも小麦粉を使った料理はあるので、動物性食品を取らずに生活しようと思えばできるのかもしれませんね。

ちなみにモンゴルの肉料理では、羊・山羊・牛・馬・ラクダをいただくことが多く、「モンゴルの5畜」とも呼ばれています。これらは焼かずに、煮たり茹でたりするのが特徴で、肉から流れ出る脂もムダにしないという意図があるそうです。

―weeeat!編集部

ラクダの肉も食べるのですね。どんな味か気になります。

他に印象に残った国はありますか?

―織田さん

ウズベキスタンです。ウズベキスタンは、シルクロードの東西を結ぶ要所として栄えた国。美しいイスラム建築が現存しており、中世にタイムスリップしたような街並みが今も広がっています。

ウズベキスタンの代表的な家庭料理といえば「プロフ」。羊肉、野菜、お米を炒めて、クミンと塩で味付けした炊き込みご飯です。シンプルな味付けですが、お米に羊肉、にんじん、玉ねぎのうま味がたっぷり染み込んでとても美味しいです。

他にも「ラグマン」と呼ばれる麺料理があります。うどんのような手延べの麺に、羊肉と野菜をトマトベースの味付けでいただく家庭料理です。麺ということもあって、中華料理的な雰囲気がありますし、トマトベースの味付けはトルコの雰囲気も感じられて、まさにユーラシアの文化がギュッと詰まった料理です。

―weeeat!編集部

「プロフ」も「ラグマン」も美味しそう! お話を伺っていると、地域の気候や地理、歴史などが食文化を形成しているというのがよくわかります。

―織田さん

その通りだと思います。日本の常識で考えると、不思議な組み合わせや調理方法に見える家庭料理もありますがそこには、その国に生きる人々の暮らしや文化が息づいているのです。それを「食べない」と判断するのは簡単ですが、自分の価値観で誰かの文化を判断しないよう、私は考えています。

世界の家庭料理を実際に味わえる料理教室を開催

―weeeat!編集部

織田さんは料理教室も主催されていますが、これは織田さんが食べた世界の家庭料理を発信する場として始められたのでしょうか?

―織田さん

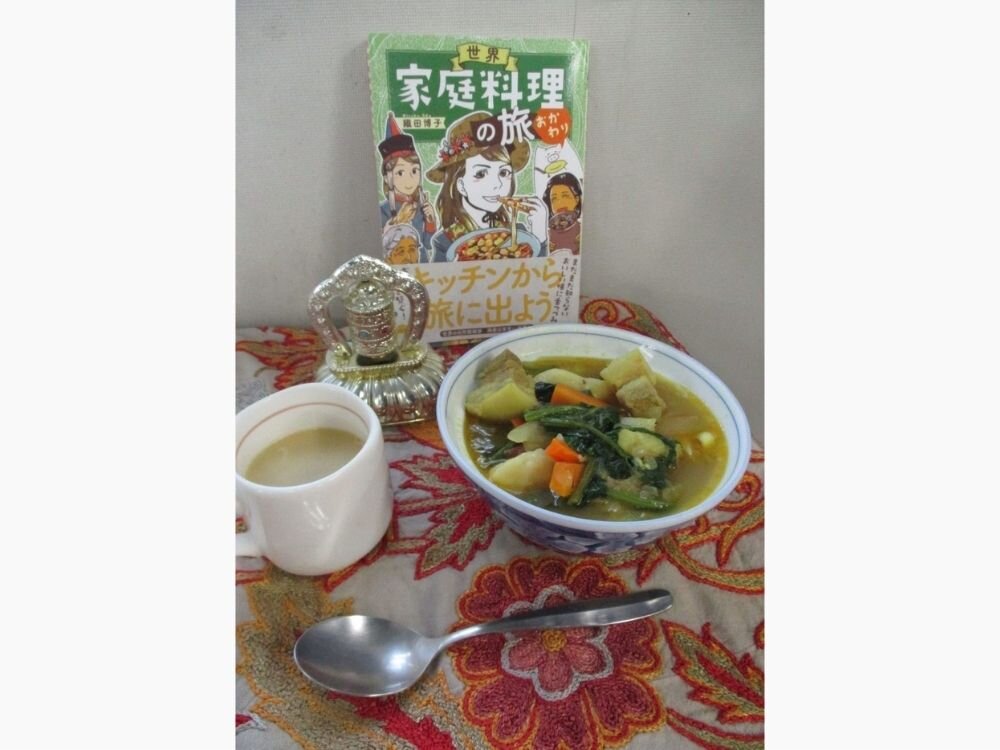

そうですね。読者の方から「本のレシピ通りに作ってみたけど、この味が本当に正しいのかわからない」、「食材がどこで手に入るのかわからない」という声が寄せられたので、「それなら一緒に作ってみましょう」という発想から、手軽に楽しめるワークショップ形式の料理教室を9年前に始めました。それから毎月1回、毎回異なる国の料理を紹介しています。

―weeeat!編集部

読者の方の声をきっかけに料理教室を始められたのですね。料理教室では、どのような国・地域の家庭料理を作るのでしょうか?

―織田さん

例えば、インド北西部の高山地帯にあるラダック。標高4,250mに位置する紺碧の湖・パンゴン湖はインド映画のロケ地にもなっています。たまたまラダック出身の方と知り合い、家庭料理「チュータギ(すいとん)」を作りました。

日本のすいとんはちぎった形になっていますが、チュータギは豚の鼻のような独特な形をしているのが特徴。筒状になった部分にスープが通って味が絡んでとても美味しいです。ラダックを訪れたことはなく、その名前を聞いたこともありませんでした。けれど、その料理の美味しさに驚きましたし、何よりラダックという場所に興味を持つようになりました。

―weeeat!編集部

テレビやYouTubeなど映像を通して、世界の国や地域のことを知り学ぶこともできますが、料理の場合は食材を洗う、切る、煮る、焼くといった動作を伴うので、より興味も深まりますし定着しますよね。

―織田さん

それはあるでしょうね。世界の家庭料理を作っていると、見たことのない食材や意外な食材の組み合わせも多く、参加者の大半が驚きます。

例えば、ウズベキスタンの「アチクチュク・サラダ」はトマト、キュウリ、玉ねぎに、塩で味付けしたシンプルな味のサラダ。ありそうな食材の組み合わせですが、意外に見かけない組み合わせの美味しさに、皆さん驚きますね。料理教室で家庭料理を作ったり、食べたりすることが、その国や文化を知るきっかけになればと願っています。

料理は言葉を超えたコミュニケーション手段

―weeeat!編集部

旅先で世界の家庭料理を作ったり、食べたりするなかで、学べたことや得たものについて教えてください。

―織田さん

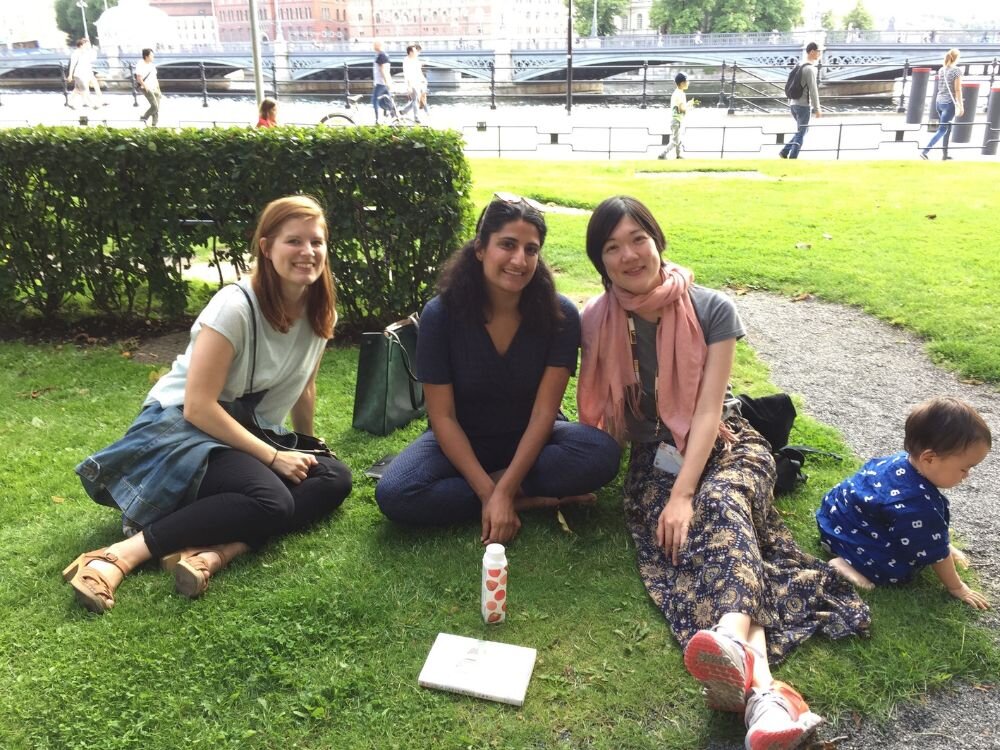

現地の人と、一緒に料理をしていると、知らぬ間に3〜4時間経っていることがあります。現地の言葉を話せないので、料理をしている間に特に何か話すわけではありませんが、ただ同じ空間で一緒に作業をするだけで相手に親しみを感じますし、相手も同じように親しみを感じてくれます。

料理が完成した時には、友人のように仲良くなっていることも少なくありません。一人旅で出会った方の中には今も連絡を取り合う人がいて、家庭料理でつながっている感じがしています。料理は言葉を超えて、人と人とをつなぐコミュニケーション手段なのではないかと思います。

―weeeat!編集部

一緒に料理をすることで、言葉は通じなくても心が通じ合えるということですね。連絡をとっている方は世界各地にいらっしゃるのでしょうか?

―織田さん

そうですね。先日は、インドの西の町で暮らすインド人の結婚式に参加してきました。10年前に、一人旅をしていた時に自宅に招待していただき、一緒に料理を作って食べたのがきっかけで、帰国後も連絡を取り合い、家族のことや仕事のことについてやり取りするほど親密な関係になりました。

結婚式に誘われた時は、私に子どもが生まれたばかりだったので、少し悩みましたが、10年来の友達から結婚式に呼んでもらえるのは、そう何度もあることではありませんし、インド中心部とはまた違った結婚式を見られるのも貴重な経験だと思い、結婚式に参加することにしました。これも家庭料理でつながった縁ですね。

―weeeat!編集部

素敵なエピソードですね。

それでは最後に、織田さんが今後の活動において注力していきたいことや、伝えたいことなど、ビジョンのようなものがあればお伺いしたいです。

―織田さん

ありがとうございます。いつかweeeeat!さんのキッチンスタジオ「weeeat! studio」で料理教室をやりたいですね。新宿は多くの外国人観光客が訪れる街なので、色んな国の人が参加してくれたら面白そうだと感じています。

以前、ロシアの家庭料理「ピロシキ」を作った時に、ロシアの方が参加していました。参加の理由を聞くと、「母親がよくピロシキを作ってくれていたが、作り方を聞いていなかったから参加した」と教えてくれました。私がロシアで教わった家庭料理が、日本でロシアの方につながっていく……。よく考えたら、すごいことですよね! 異なる国の食や文化に興味を持っている外国の方は多いので、そういった意味でも「weeeat! studio」で料理教室をやりたいです。

―weeeat!編集部

うれしいです! ぜひ一緒にやりたいですね。

海外旅行で日本に来られた方の中には、料理教室を体験したいというニーズがありそうですよね。

―織田さん

あると思います。家庭料理の良いところは、作業を見ていると大体わかるところ。細かな説明があまりいらないので、言葉が通じなくても楽しめますよね。

海外一人旅で感じたのは、「言葉や文化が違っても、人はみな同じ」ということ。食事をして、子どもたちと遊んで、時々悲しいことがあったり、うれしいことがあったりするのは、どこの国の人だろうと変わりません。偏った印象や固定観念を持つことなく、人間として相手に心を寄せたり、共感したりするような発信をしていきたいです。私の漫画や料理が、そのきっかけになれればうれしいです。

―weeeat!編集部

本当にそうですね。料理は言葉や文化の壁を越えて、人々の心をつなぐ素晴らしい力を持っていますね。私も世界の食文化について、もっと学んでみたいと思いました。本日は貴重なお話をありがとうございました。

プロフィール

織田博子さん

ウェブサイト:https://odahiroko.jp/

Facebook:https://www.facebook.com/illust.odahiroko/

X:@OdaHirokoIllust

Instagram:@odahiroko

▶スウェーデンの家庭で愛されるシナモンロールでFika(フィーカ)してきた!|旅するマンガ家・織田博子さんに聞く世界の食文化【後編】