【塩の代わりに塩麹】塩麹の「作り方」「使い方」「活用レシピ」「5つの効果」を発酵マイスターが徹底解説!

皆さん、こんにちは! 『weeeat!』編集部のレシピ開発担当、栄養士で発酵マイスターの山崎です。2011年に大ブームとなった塩麹は、今では定番調味料として手軽に入手できるようになりました。しかし、「使い方がわからない」「使うメリットがわからない」「どうやって使うの?」といった疑問を持つ方もいるようです。

そこで今回は、塩麹の魅力を発酵マイスターの視点で徹底解説します! 塩麹が料理を美味しくする理由や、その健康効果、手作りする時の「常温発酵」「ヨーグルトメーカー」「炊飯器」でのやり方や、それぞれの出来上がりの違い、活用レシピまで漏れなくご紹介します。

塩麹ってなに?

塩麹は、麹と塩と水を混ぜて作る発酵調味料です。うま味や甘味たっぷりで、いつもの料理が手軽に美味しくなります。

そのルーツは、新潟・山形・福島などで古くから食べられている伝統食「三五八漬け」。塩・米麹・米を「三・五・八」の割合で混ぜたものに、野菜を漬けるお漬物のことです。この漬物の素を使いやすくしたものが塩麹です。

私は以前ブームになっていた時に塩麹を買ってみものの、正直あまり効果を実感できずに冷蔵庫の奥で眠らせていました(ごめんね、塩麹……)。その後、発酵の勉強をしてからその魅力に気づき、今では欠かせない調味料になっています。

今回は、塩麹の魅力について、発酵マイスターの視点でとことん解説していきますね!

塩麹パワーの秘密は「酵素」にあり

塩麹には様々なパワーがあります。それを作り出しているのが米麹に含まれる「酵素」です。塩麹の原料である「米麹」は、蒸したお米に麹菌というカビの一種を繁殖させたもの。この麹菌が、すごいんです! なんと、300種類以上もの酵素を作る力を持っています。

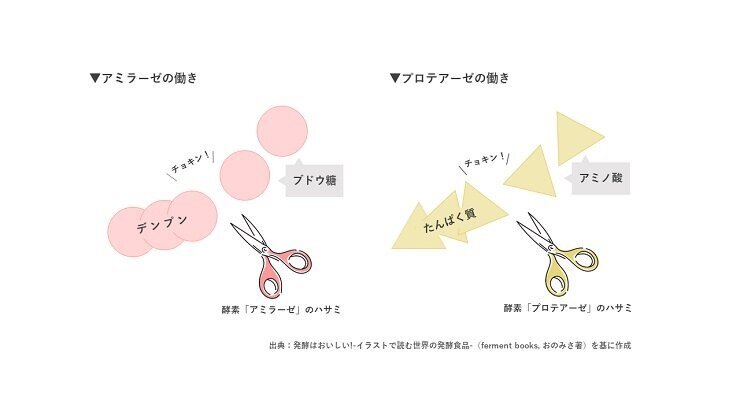

酵素は、体の中で色々な化学反応を助ける、いわば「お助けマン」のような存在。まるでハサミのように色々なものを細かく分解してくれます。

塩麹の原料である米麹には、特に重要な3つの酵素が含まれています。

①アミラーゼ

デンプンを分解して、甘みのもととなるブドウ糖に変化させます。

②プロテアーゼ

タンパク質を分解して、うま味のもとになるアミノ酸に変化させます。

③リパーゼ

脂肪を分解して脂肪酸とグリセロールに変化させ、消化を助けます。

これらの酵素が、主に5つの効果を生み出しています。

①栄養価がアップ

②料理のうま味がアップ

③食材を柔らかくする

④腸内環境を整える

⑤体内の酵素を節約できる

まずは、それぞれの効果について解説していきます。

塩麹の効果① 栄養価がアップ

塩麹にはエネルギーの代謝を助けるビタミンB1がたっぷり含まれています。また、肌や粘膜を修復してくれるたんぱく質の代謝に関わる、ビタミンB2、B6も豊富です。

塩麹の効果② 料理のうま味がアップ

まず、塩麹自体にうま味があります。酵素の力で、お米に含まれているデンプンがブドウ糖に、タンパク質がアミノ酸に変化しているからです。

塩麹を料理に使うことで、材料に含まれるデンプンやタンパク質も分解します。そのため、「塩麹自体のうま味」+「材料のうま味アップ」の相乗効果で料理が美味しくなります。

塩麹の効果③ 食材を柔らかくする

お肉やお魚を塩麹に漬け込むと、プロテアーゼがタンパク質を細かく分解してくれるので、お肉が柔らかくなり、旨味成分であるアミノ酸が増えます。この効果で、塩麹に漬け込んだお肉が美味しくなります。

そのため、硬いお肉を柔らかく食べたい時に効果的です。歯の弱いご年配の方や、小さなお子さんも、家族みんなで美味しく食事を楽しめますね!

塩麹の効果④ 腸内環境を整える

塩麹に含まれているオリゴ糖や食物繊維は、腸内の善玉菌のエサになります。善玉菌が増えることで腸内環境が整い、免疫力の向上などの効果が期待できます。

塩麹の効果⑤ 体内の酵素を節約できる

私たちの体も、食べたものを消化したり、エネルギーに変えたりするために「酵素」を使っています。この酵素、実は年齢とともに減ってしまうんです。脂っこいものを食べると胃もたれしやすくなったり、若い頃と同じように食べると太りやすくなったりするのは、酵素が減っていることが原因の1つです。

でも大丈夫! 塩麹などの発酵食品を食べることで酵素が補えますよ。塩麹は、すでに酵素によって分解されているので消化が良く、体への負担が少ないんです。つまり、「自分の体の中の酵素を節約できる」ということ! 毎日コツコツ発酵食品を摂ることで、酵素を補うことができるのです。

どうですか? これだけ塩麹には効果があるんですよ。もちろん、薬のような即効性はありませんので、毎日続けることが大切です。塩麹は塩の代わりに使えるので、続けやすいのも良いところ。ぜひ、毎日の食生活に取り入れてみてくださいね!

「非加熱タイプ」と「加熱タイプ」の違い

さて、ここからは塩麹そのものについての解説です。

塩麹には「非加熱タイプ」と「加熱タイプ」があります。塩麹は発酵食品なので、酵素が生きているまま製品化すると、発酵が続きます。塩麹に含まれる酵素は、60℃を超える加熱をすると失活するため、市販品の中には加熱処理をして発酵を止めているものがあります。「加熱タイプ」のものは、酵素の働きが止まっているため、食材を柔らかくする効果は期待できません。

また、酒精を添加することで、発酵を抑えているタイプの商品もあります。こちらのタイプは酵素の働きが期待できます。

「酵素パワーをフル活用したい!」という方におすすめなのが、塩麹を手作りすること。材料はシンプルで、自分好みの塩分濃度に作れます。発酵の過程を楽しむことが出来るので、オススメですよ。

というわけで、手作り塩麹の作り方を解説しますね!

手作り塩麹で使う米麹の種類

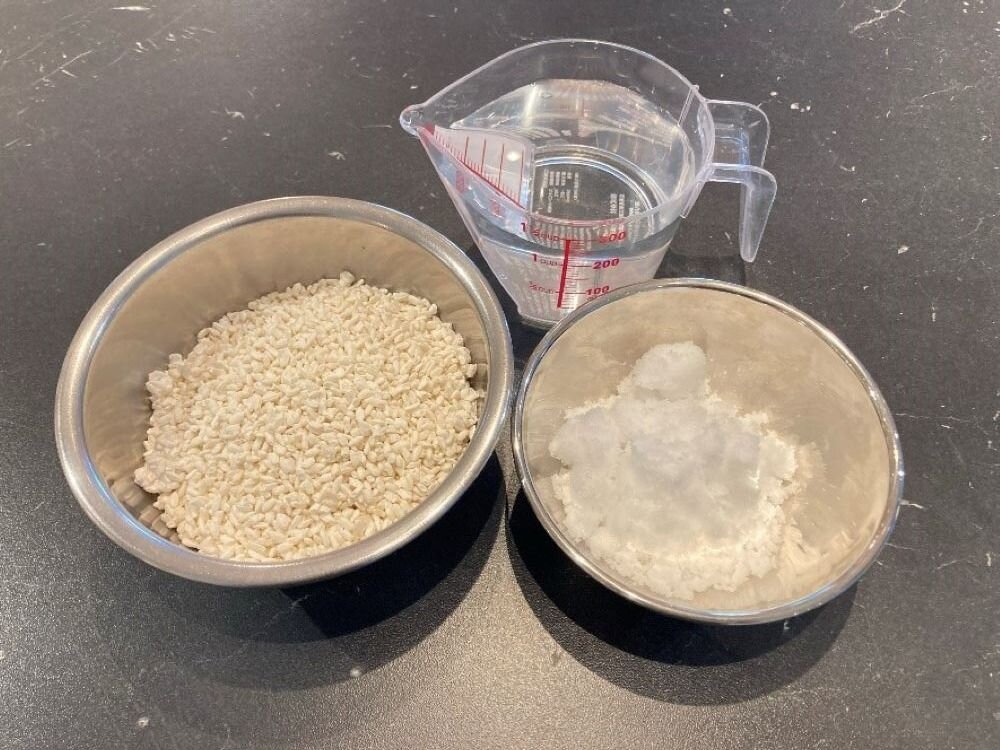

塩麹の材料は、塩・米麹・水の3つだけです。材料がシンプルだからこそ、何を使えばいいのか迷いますよね。

まず、米麹は手に入るものでOKです。使う米麹によって仕上がりが変わってきます。米麹選びも塩麹造りを楽しむポイントの1つ。米麹には、「生麹」と「乾燥麹」があります。「生麹」は製造してそのままの状態のため、水分量が多く、賞味期限が短いものが多いです。冷蔵もしくは冷凍で保存します。

「乾燥麹」は日持ちさせるために水分量を少なくしたものです。常温保存できる手軽さがあります。使用する際には、多めに水分を入れるか、水で戻す必要があります(※商品によって異なるので、メーカーの推奨方法を参考にしてください)。

酵素の力は生麹の方が強いです。ただ、生麹を10割とした場合、乾燥麹は8割くらいなので、そんなに気にしなくても良いでしょう。

米麹は、スーパーで売っているもの以外にも、酒蔵や味噌蔵オリジナルのものも買うことができます。米麹は作られた場所によって酵素の力にそれぞれの特徴があるんです。

酒蔵育ちの米麹はお酒造りに向いているものです。そのため、アミラーゼの酵素パワーが強く、デンプンを分解して甘みを作るのが得意技。だから、甘酒作りに向いています。

一方、味噌蔵育ちの米麹は味噌造りに向いています。味噌の原料である大豆のタンパク質を分解するのが得意技。だから、お肉やお魚を柔らかくする効果を期待したいなら味噌蔵育ちの米麹で塩麹を作るのがオススメです。味噌屋さんのオンラインショップなどで購入できることがありますので、興味があったら探してみてくださいね。

塩の種類と塩分濃度

続いて、もう1つの材料の塩について解説します。

塩麹作りには、まろやかでうま味のある自然塩がおすすめです。基本的にどんな塩でも作れますが、精製塩やうま味成分が入っているものは向いていません。岩塩を使う場合は、粒が大きすぎると溶け残る可能性があるので、粒の細かいものを選びましょう。

塩麹の塩分濃度も大切です。これがレシピによってまちまちなので、その理由も含めて解説しますね。

実は、塩分濃度は味だけではなく「酵素の力」にも影響します。塩が多いと保存性はアップするけど、酵素力はダウン。逆に塩が少ないと、酵素力がアップして甘みが強くなるけど、保存性はダウンします。

塩分濃度高め → 保存性アップ

塩分濃度低め → 酵素力アップ

基本の塩分濃度は12%で、10〜15%の間で調整します。

塩分濃度はこちらの式で計算することができます。

塩÷全量(麹+塩+水)×100

『weeeat!』のレシピでは、分量を切りよくするため13%に設定しています。慣れてきたら、用途に合わせて塩分濃度を変えてみましょう。

例えば、一度に大量に作って日持ちさせたい場合は、塩分濃度を高めに。お肉やお魚を柔らかくしたい場合は、塩分濃度を低めに。こうやって自分好みにカスタマイズできるのも、手作りならではの楽しみ方ですね♪

それでは、実際に塩麹を作ってみましょう!

塩麹作りのポイント

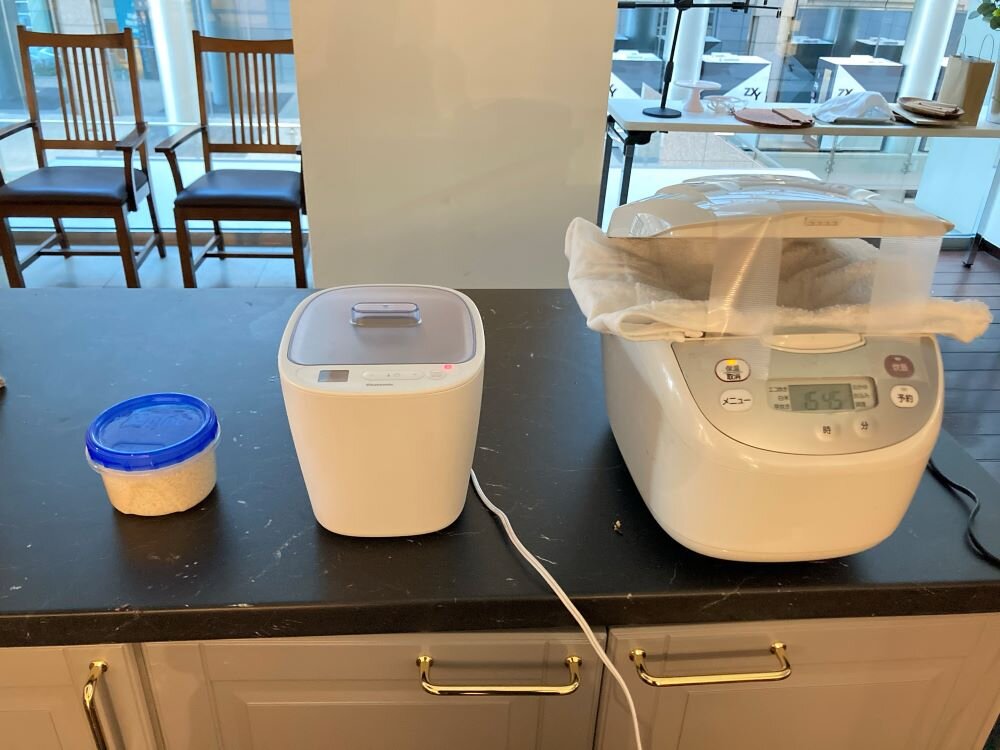

今回は、こちらの『weeeat』のレシピをベースに、「常温発酵」「ヨーグルトメーカー」「炊飯器」の3パターンでやってみます。

▶手作り塩麹・醤油麹のレシピはこちら

□材料(容器1個もしくは保存袋)

塩:70g

生米麹:200g(乾燥麹でもOK)

水:250g

準備:保存容器や道具、ボウルなどはあらかじめ消毒し、清潔にしておきます。

①米麹と塩をボウルに入れ、よく混ぜます(保存容器・保存袋・ヨーグルトメーカーの容器の中で直接混ぜてもOKです)。米麹のかたまりがあったら、指などでやさしくほぐしましょう。

②①を保存容器に移し、分量の水を加え混ぜます。

ここから発酵させていきます! 「常温発酵」「ヨーグルトメーカー」「炊飯器」の3パターンでやってみましょう。

常温発酵の場合

①常温で5日程度置いておきます。夏場でも同じくらいでOKです。1日1回程度、容器をシャカシャカ振ってください。スプーンなどで混ぜると消毒の手間が掛かりますが、この方法なら簡単です。

②仕込んだ直後は麹が水分をしっかり吸うため、固めのおかゆのような、ぽってりした状態になります。徐々に発酵が進むと、液化してサラッとしたおかゆのようになります。

③5日程度経過したら冷蔵庫に入れます。米麹が指でつぶれるくらいの柔らかさになり、ほんのり甘みが出たら完成です。

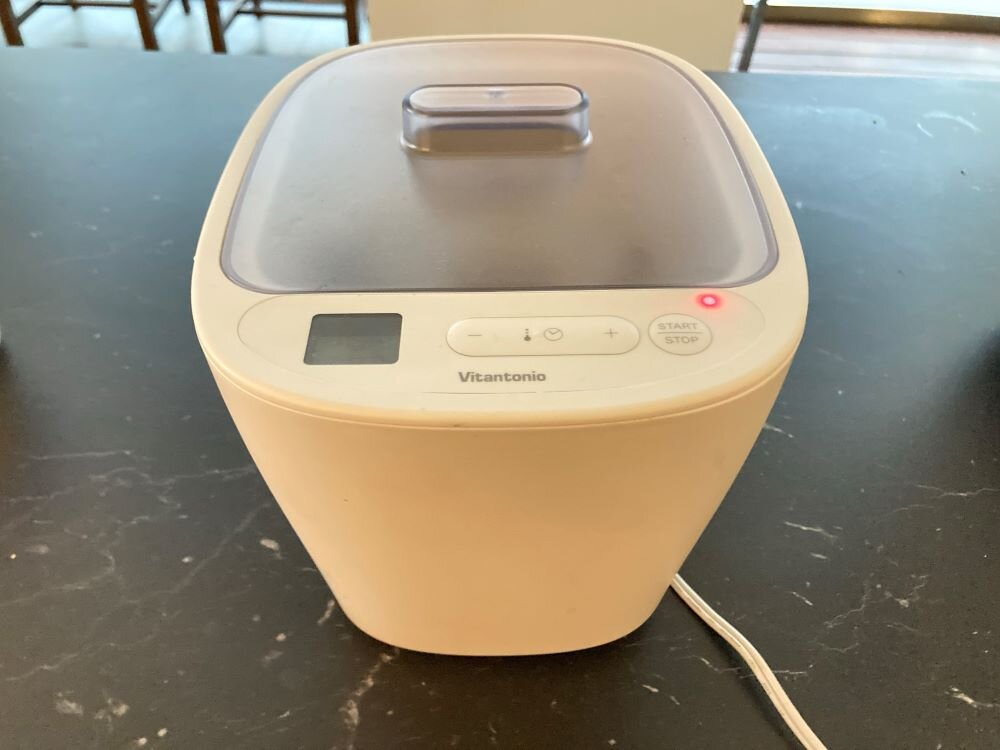

ヨーグルトメーカーの場合

①ヨーグルトメーカーや発酵メーカーの容器をアルコールで消毒し、混ぜた材料を入れたら50~60℃で約8時間温めます。55℃が発酵させるベストの温度です。時々かき混ぜてください。

②麹が柔らかくなっているかどうかが、確認しましょう。できあがったら冷蔵庫で保存します。

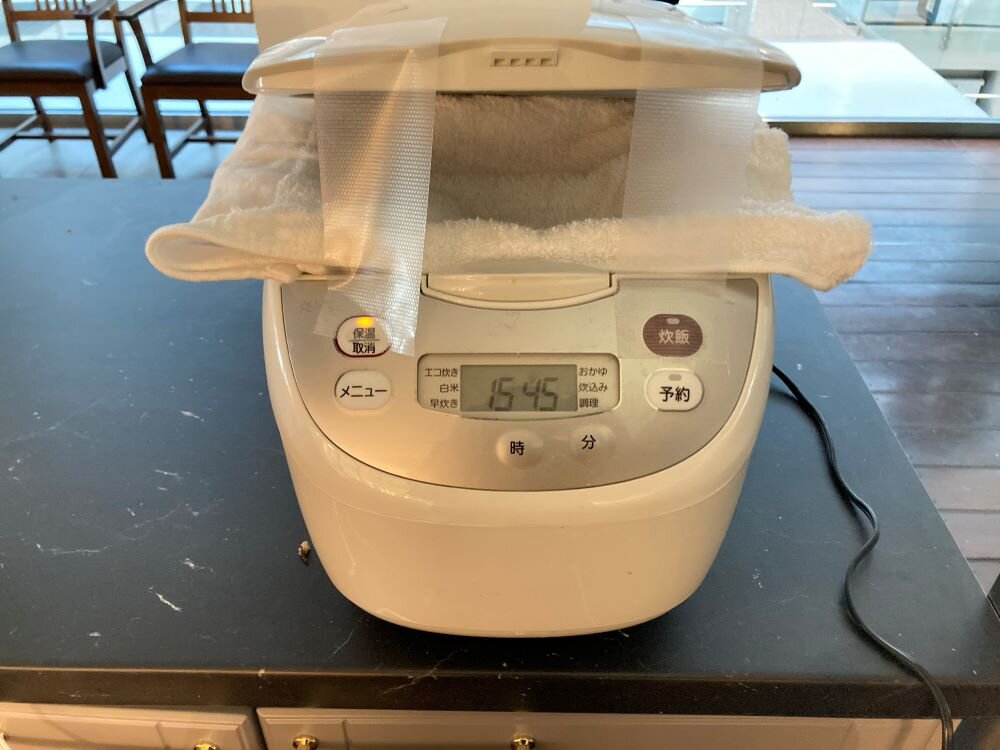

炊飯器の場合

①炊飯器の内釜に乾いたタオルを敷きます。

②耐熱の保存袋(ジップロックなど)に塩麹を入れます。炊飯器のタオルの上に保存袋を置きます。その上にもう一枚タオルを乗せます。

③炊飯器を「保温」に設定し、養生テープなどで蓋を固定。炊飯器の蓋を開けた状態で約8時間程度温めます。炊飯器は蓋をしてしまうと70℃を超えて、酵素が失活してしまうので、必ず蓋を開けて作りましょう。

④時々袋を揉んでください。

⑤出来上がったら冷蔵庫で保存します。

保存方法

乳酸菌や酵母菌が繁殖して味が変わる可能性があるため、完成後は冷蔵庫もしくは冷凍保存しましょう。

出来上がった塩麹はハンドブレンダー等でなめらかしてもOK。粒感がなくなり、使いやすいです。1ヶ月を目安に使い切りましょう。

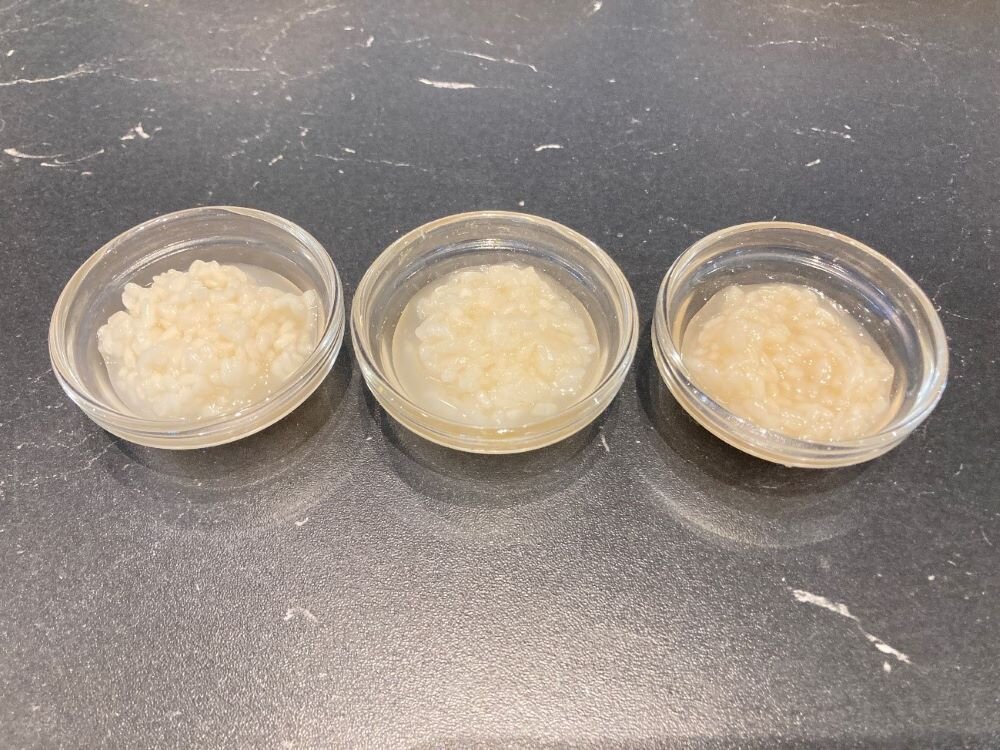

常温発酵の場合

米麹の粒がしっかりしています。他の2つに比べると、うま味や甘味は控えめ。米麹特有の香りが控えめで、料理に使いやすいです。徐々に発酵が進むため、味わいの変化を楽しむことが出来ます。

ヨーグルトメーカーの場合

少し黄色味があります。トロっとした食感で、麹の粒は芯まで柔らかくなっています。塩と麹の全体がよく馴染んでいて、甘みとコクを感じます。万人受けする美味しさ。

ヨーグルトメーカーは、温度を1℃刻みに調整ができます。55℃で作ると、うま味と甘みのバランスの良い塩麹ができますよ。甘みの強い塩麹を作りたい場合は、少し高めの65℃にしてみましょう。

炊飯器の場合

一番色が濃く、クリーム色です。麹の粒は芯までしっかり柔らかくなっています。舌で潰すと形がなくなるくらいトロトロです。全体が馴染んでいる感じ。

この中で発酵の温度が一番高いため、アミラーゼが良く働き、デンプンがブドウ糖に変化しており甘みが強いです。甘味が強く出ました。米麹特有の香りが強いため、一番クセがあります。甘酒っぽい風味を感じるくらいです。個人的には一番好きかも☆

このように3つの方法で作ってみて、味比べをしてみました。編集部の中では、ヨーグルトメーカーが人気。55℃で作ると、うま味と甘みのバランスの良い塩麹ができます。

個人的には、炊飯器で作る甘めのものも好きです。

室温の場合は、毎日振ったりする手間がありますが、その分、一番愛着が沸いて可愛く思えます(笑)。

それぞれに良さや楽しさがあるので、好きな方法で作ってみてくださいね♪

塩麹の使い方のポイント

塩麹を塩の代用として使う場合

塩の2倍の量を使用します。

例:塩小さじ1なら塩麹は小さじ2を使用します。

お肉や魚の下味にする場合

重量の10%を使用します。

例:200gのお肉なら20g

ポリ袋にお肉と塩麹を入れて、塩麹を全体にまぶします。塩麹が硬ければ、水や酒でのばしましょう。常温で15分以上置くと効果が出ます。冷蔵庫なら1時間くらいが目安です。

大きい塊肉の場合は、1日ほど置くと更に効果が出ます。漬けた状態で、そのまま冷凍保存もOKです。冷凍庫の中で分解されて柔らかくなります。

塩麹は減塩効果があります

「え、塩麹って塩でしょ? 減塩になるの?」って思いますよね。実は、塩麹を塩の倍量使っても、塩分は激減するんです!

塩小さじ1杯は6g。

代わりに塩麹を使う場合、倍量の小さじ2杯なので、約13g。

塩麹の塩分濃度が12%だとすると、塩の量はたったの約1.5gです。

6gと約1.5gなので、1/4の塩分濃度ということです!

「それじゃあ、少なすぎて味が薄くなるんじゃないの?」って心配になりますよね。これが大丈夫なんです! 塩麹はうま味と甘味がたっぷりだから、塩分が少なくても満足感あります。塩麹で美味しく、減塩生活を始めましょう♪

塩麹が活躍する料理たち

塩麹は、お肉やお魚、卵、野菜、ご飯まで、あらゆる料理でその力を発揮します。料理での簡単な使い方をご紹介します。

①肉や魚

食感を柔らかくし、うま味を引き出す効果があります。特に淡白な鶏むね肉や、白身魚との相性が抜群です。パサつきがちな鶏むね肉もしっとり柔らかく仕上がり、サラダチキンや唐揚げの下味にも最適。

魚料理に使うと、生臭さを抑え、うま味を引き立て、ふっくらと焼き上がります。特におすすめなのが、白身魚やサーモン。

ただし、麹の作用でメイラード反応が起きやすいため、焦げやすくなります。焼き加減には気をつけましょう。

②卵料理

卵のタンパク質が分解され、かき混ぜるとサラサラになります。卵焼きや薄焼き卵などもムラなくきれいに焼けますよ。

③野菜料理

シンプル is ベスト! 野菜に塩麹を和えるだけで、麹のまろやかさがプラスされて、野菜本来の甘みがグンとアップ! ただの塩じゃ出せないうま味と甘味が加わって、料理に奥行きが出ます。そこに酢や油をプラスすると、酸味やコクが加わって、さらに美味しくなります。

例えば、お好みの野菜(カブ、白菜、キャベツ、ニンジン、キュウリなど)をザクザク切って、重さの10%の塩麹と一緒に袋でモミモミ。たったこれだけで、即席塩麹浅漬けの完成です。さらに、お酢やオリーブオイル、ゴマ油をかけたり、マヨネーズで和えたりしても美味しい!

マリネやピクルスも簡単に作れちゃいますよ。野菜料理のレパートリーが無限に広がります。

④白飯・炊き込みご飯

ご飯を炊く直前に塩麹を入れると、ご飯の甘みを引き出してくれます。冷めてももっちり美味しいご飯になります。炊き込みご飯の味付けも◎

白飯の場合、2合に対して大さじ2杯程を目安に入れてください。

⑤炒飯

炒めていくと、デンプンが分解される効果で、お店のようにパラパラ炒飯になります。

塩麹がNGな料理もあるの?

絶対NGではありませんが、酵素の力が働くことで思ったように作れない料理があります。

そんな向かない料理もご紹介します。

①おにぎり

おにぎりに塩麹を混ぜて握ると、デンプンが分解されて、バラバラになってしまいます。塩麹で味付けするときは、一緒に炊き込んで酵素の働きを止めましょう。

②ポテトサラダ

少し時間を置くとすると、ジャガイモのデンプンが分解されてドロドロに。ジャガイモらしい食感がなくなってしまいます。

③コロッケ

ジャガイモ繋がりでもう一つ。コロッケには入れてはダメです! デンプンが分解されてドロドロになり、バチバチ油跳ねをします。私は1度これでやけどをしてしまいました……。

『weeeat!』おすすめの塩麹レシピ

それでは、『weeeat!』のおすすめレシピをご紹介します。

その1|5分で作れる!自家製豆乳マヨネーズ(卵不使用)

豆乳のあっさりとした味わいのマヨネーズです。

ミキサーやフープロであっという間に作れます。塩麹が味の決め手☆ まろやかな塩味とうま味がプラスされ、砂糖を使わなくても満足感が出るんです!

お酢はリンゴ酢を使うことで、酸っぱ過ぎずフルーティーな味になります。卵不使用なので、卵アレルギーの方も安心して召し上がれますよ。

▶レシピはこちら

その2|野菜が止まらない!自家製にんじんドレッシング

編集部一押し!ミキサー1台でできる野菜ドレッシングです!

塩麹でうま味とコクをプラスしてより美味しくなります。にんじん以外にもタマネギやリンゴなどを組み合わせるのがおいしさのポイント。ぽってりとした濃度になり、もはや食べるドレッシングです。

「もう、ドレッシングだけでいい…」そんな危険な発言が飛び出すほどの中毒性があります。箸が止まらず、もはやサラダが主食と化します(笑)。

▶レシピはこちら

その3|さわやかな辛さの手作り生七味~塩麹仕立て~

ゆずや大葉の爽やかな香りと塩麹の旨味が特徴の七味です。

辛いのが苦手な方も大丈夫! 生唐辛子の量を減らしたり種を抜いたりすると辛さが調節できます。塩麹を使うとまろやかな塩味になり、うま味やコクがプラスされるので後引く美味しさに。

豆腐・おにぎり・パスタなど、いろんな料理の薬味として活躍しますよ!

▶レシピはこちら

その4|豆腐の塩麹漬と大葉の和風カプレーゼ

塩麹に漬けた豆腐を使ったカプレーゼです。豆腐を塩麹に漬けることで、うま味や塩味が加わります。水分が程よく抜けてねっちり食感に。まるでチーズのような口当たりと味わいで、ただのお豆腐とは思えないほどの満足感です。トマトや大葉と合わせれば、さっぱりとしたおつまみに大変身!

白ワインやビールのお供にピッタリです♪

▶レシピはこちら

その5|【即席漬け】塩麹と甘酒で作るかぶの千枚漬け

塩麹と甘酒でまろやかな味わいのお漬物。

かぶを丸くスライスして千枚漬けのようにしました。パリパリ、ポリポリ、止まらない!塩麹と甘酒の最強タッグが、カブを優しく包み込み、まろやかな味わいに昇華させます。即席漬けなのですぐ食べられるのがうれしいポイント。

柚子の皮を一緒に漬けても美味しいですよ。

▶レシピはこちら

いかがでしたでしょうか? 最後まで読んでいただきありがとうございます。塩麹の魅力について余すとこなく伝えたくて、こんなに長いコラムになってしまいました(笑)。

塩麹の魅力が少しでも伝わったらうれしいです!

皆さんも、Let's 塩麹ライフ、始めちゃいましょう!

参考:塩麹パワーで疲労回復! - 糀屋 雨風

『発酵検定公式テキスト』一般社団法人 日本発酵文化協会 (監修)