柴漬けは手作りできる!赤しそと夏野菜で作る簡単&本格レシピ3種【とにかく漬ける山崎】

こんにちは! weeeat!編集部の発酵マイスター・山崎です。梅雨が明けて息つく間もなくこの暑さ……。こんな日はクーラーの下でゴロゴロしたい所ですが、私は先日ご縁があって、知人の畑で夏野菜の収穫をしてきました! せっかくなら採れたての新鮮野菜を美味しく食べたい。そこでひらめいたのが、柴漬け(しば漬け)づくり! 張り切ってレシピ検索すると…え、色々ありすぎる!?(迷ったときは、全部試せばいい! ←食いしん坊あるある笑)という訳で、気になった3種類の柴漬けレシピで、漬けてみることにしました。

1つ目は“ゆかり”で作る手軽バージョン、2つ目は赤しそを使った即席漬け、3つ目は袋で作る本格乳酸発酵タイプ。果たしてどんな味の違いがあるのか、じっくり比較してみました! あなたもぜひ、自分好みの柴漬けを見つけてみてくださいね。

赤しそと夏野菜の収穫体験をしてきた!

夏の太陽をたっぷり浴びて育った鮮やかな赤しそ。梅雨明けの明るい日差しの下、広がる赤しその群生はなかなかの迫力です。パーッと広がる赤しそ畑。見た目はまるで紫色のじゅうたん! うっかり寝転びたくなりました(笑)

赤しその独特な色はポリフェノールの一種、アントシアニンの色素の「シソニン」によるもので、青じそには含まれない成分です。「シソニン」は強い抗酸化作用を持ち、活性酸素の働きを抑えて老化予防に役立つと言われています。この時期気になるお肌のシミやシワから守ってくれるため、アンチエイジングに役立つと言われています。

また、独特の香り成分である「ペリルアルデヒド」には、食欲増進や食中毒を予防してくれるので、梅干しなどにもよく使われていますね。

さらに、今回の柴漬けに使う夏野菜の収穫もしてきました!

採れたての野菜は本当に新鮮で、香りや見た目に癒されました。ナスやキュウリなどの夏野菜に含まれるカリウムは、利尿作用があり体内の余分な塩分(ナトリウム)を排出するのを助けてくれます。特に夏場は、身体にこもった熱を外に運んで冷やす作用や、むくみ解消にも効果があるんです。

そもそも柴漬けとは?

柴漬けとはナスやキュウリなどの夏野菜と赤しそを塩漬けにした、日本の代表的な漬物です。古くから京都の伝統的な漬物として親しまれてきました。

元々は、京都・大原の里人が、近くの山で採れる赤しその葉と夏野菜を塩漬けにし、重石をして乳酸発酵させたものが始まりとされています。この「柴漬け」という名前の由来は諸説あります。一説には、平安時代に末期、平徳子が大原寂光院に隠棲していたころ、里人が献上した漬け物を大変気に入り「紫葉漬け(むらさきはづけ)」と名付けたという言い伝えがあります。それが時代とともに「柴漬け(しばづけ)」に変化したと考えられています。

本来の柴漬けは発酵食品で、爽やかな酸味のある味わいが特徴です。また、鮮やかな赤紫色は、ナスや赤しそに付着している乳酸菌の酸と、赤しそとナスの色素であるアントシアンが反応したものなんですよ。

一方スーパーなどで売られている柴漬けは、着色料や酢などの調味料を使った無発酵のものが多いです。食感や味わいは発酵させた柴漬けとは全くの別物です!

「発酵柴漬け」と「無発酵柴漬け」を見極める際は、原材料を確認しましょう!

酢や着色料が使われている場合は大量生産された「無発酵柴漬け」になります。「発酵柴漬け」は、野菜と塩のみで作られ「生しば漬け」などの名称で売られていることが多いです。

乳酸菌の効果を得たい場合は「発酵柴漬け」を選びましょう。乳酸菌は腸内環境を整え、お腹の調子も整えてくれて免疫力を高めてくれます。気温が上がって夏バテしやすい季節に、酸味のある柴漬けは口にしやすく、ご飯によく合います。刻んでお茶漬けやタルタルソース、ポテトサラダなどにアレンジした食べ方もオススメです。

自家製柴漬け 選べる3つのレシピ

それでは、手軽なものから本格的なものまで、3種類の自家製柴漬けの作り方をご紹介します。本来はナスと赤しそだけで作れますが、食感と風味を良くするため、今回はナス・キュウリ・ミョウガ・新ショウガの4種類の野菜を使って作ります。 野菜の種類はお好みで変更して問題ありませんが、総重量だけは守るようにしましょう。

特に乳酸発酵の柴漬けを作る場合、カビなどが発生しないように、清潔な手や道具で行います。また発酵が促されやすいように新鮮な野菜を用意するのもポイントです。

では、まずは野菜の切り方をご紹介します。

下準備 野菜の切り方

使用する野菜

ナス:3本

キュウリ:2本

ミョウガ:2本

新ショウガ:1かけ

(野菜の総重量が500gになるように調整してください)。

※調味料はレシピ事にご紹介します。

①ナスを切る

ヘタを落とし、2~3mmの輪切りまたは半月切りにします。

②ナスのアク抜き

切ったらすぐに水(分量外)に5分ほど浸してアクを抜きます。

③キュウリを切る

ヘタを落とし、2~3mmの輪切りまたは半月切りにします。

④ミョウガを切る

縦半分に切ってから、薄切りにします。

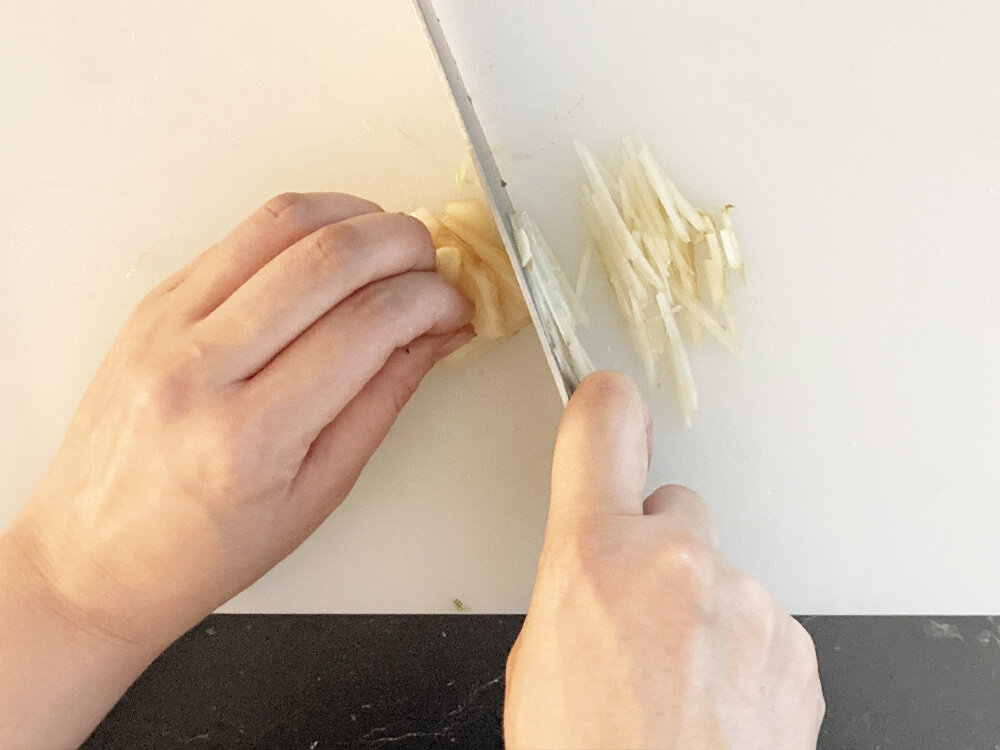

⑤新生姜を切る

千切りにします。(ひね生姜の場合、皮をむいてから使用します)。

⑥ナスの水気を切る

ナスは5分経ったら、水気をしっかり切ります。

⑦野菜は混ぜておく

こんな風に混ぜておくと全体がムラなく漬けられます。

さて野菜の下準備はこれでOK! 続いては、それぞれ3種類の漬け方をご紹介します。

その1|ゆかりで作る簡単柴漬け~無発酵ですぐ食べられる

1年中楽しめる!「生」の赤しそが手に入らない時期でも、おなじみの「ゆかり(赤しそふりかけ)」を使った手軽な柴漬けです。

材料(作りやすい分量)

野菜:500g(上記参考)

粗塩:10g(野菜の重量の2%)

調味料

ゆかり:大さじ1

穀物酢:100ml

みりん:大さじ2

作り方

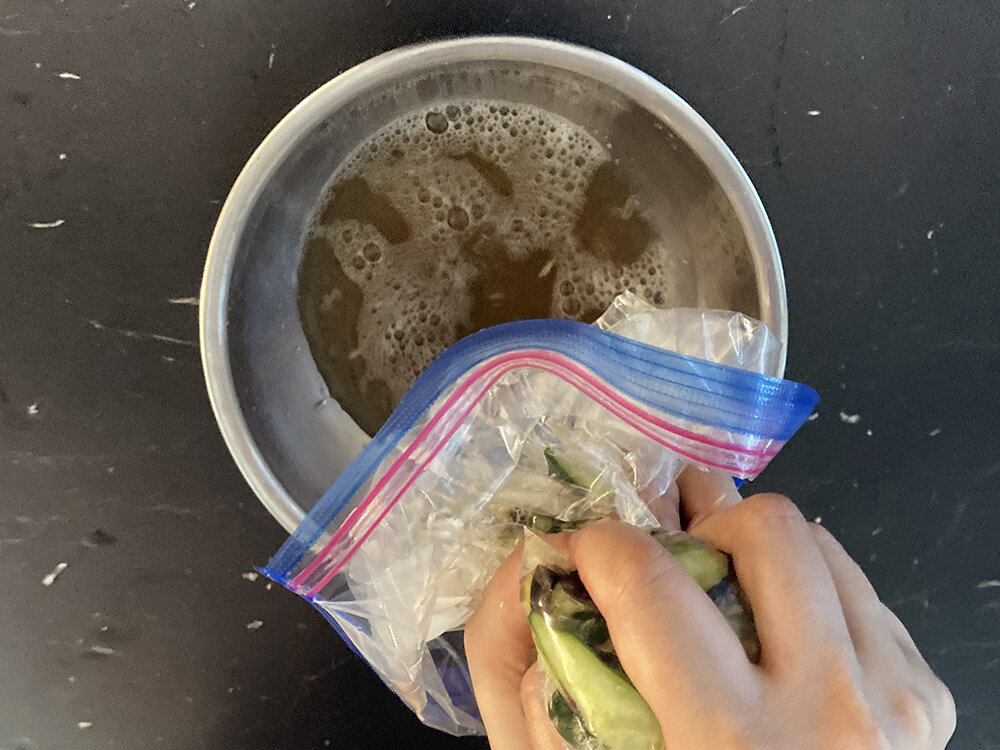

①野菜を塩もみする(下漬け)

②袋に切った野菜と分量の塩を入れる

野菜の重量の2%(10g)の塩です。

③よく混ぜる

ふりふり、もみもみ♪

④置く

袋の空気を抜いて口を閉じ、約30分置きます。

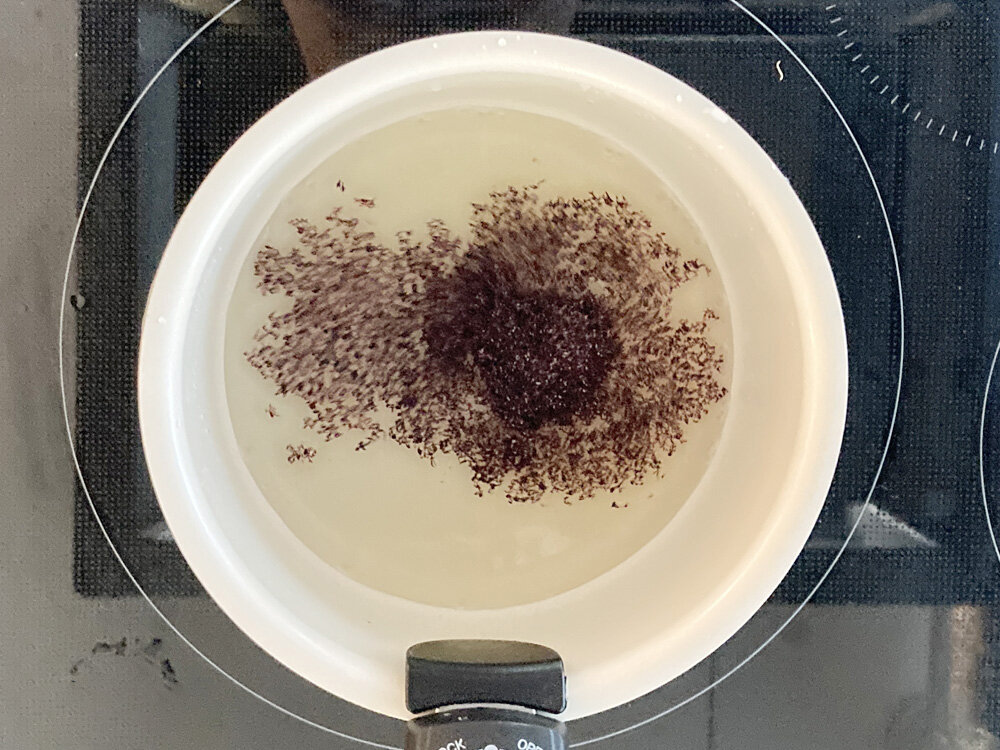

⑤調味料を加熱する

小鍋に調味料(ゆかり・穀物酢・みりん)を合わせてひと煮立ちさせ、火を止めて粗熱を取っておきます。

⑥野菜の水気を切る

野菜がしんなりしていたら水分をしっかりと絞ります。

⑦調味料を加える

絞った野菜に調味料を入れて、漬けます。

⑧ 漬ける

全体をよく混ぜ合わせたら空気を抜いて漬けます。漬けてすぐ食べられます。

冷蔵庫で一晩置くと味がよくなじみます。冷蔵庫で保存し、3~4日以内で食べきりましょう。

その2|即席柴漬け~無発酵ですぐ食べられる!~

発酵食品の風味も良いけれど、すぐに食べたい! という方には、こちらの即席柴漬けがオススメです。生の赤しそを使って、色鮮やかに仕上げます。

材料 (作りやすい分量)

野菜:500g(上記参考)

粗塩:15g(野菜の総重量の3%)

赤しその葉:30g(正味)

塩:小さじ1~2(しそのアク抜き用)

調味料

酢:大さじ2

みりん:大さじ2

作り方

①野菜を塩もみする(下漬け)

野菜の重量の3%(15g)の塩です。

※下漬けの方法は、ゆかり柴漬けの①~④までを参考にしてください。

②赤しその準備

赤しその葉を茎から丁寧に外します。太い茎は苦味やえぐみの原因になることがあるので、葉だけを使うのがポイントです。

③赤しその計量

葉の部分のみを(使用量)を計ります。

④よく洗う

葉に付いている汚れを洗い流すため、ボウルに水を張ってやさしく振り洗いします。

⑤塩を加える

ボウルに軽く水気を切った赤しそと塩(小さじ1~2)を入れます。

⑥揉む

しっかりと揉み込んで黒っぽいアクを出し、水気をぎゅっと絞ります。このアクは捨てます。再度水でさっと洗い、水気をよく絞ります。

⑦野菜の水気をしっかりと絞る

野菜がしんなりしたら、ぎゅっと絞ります。

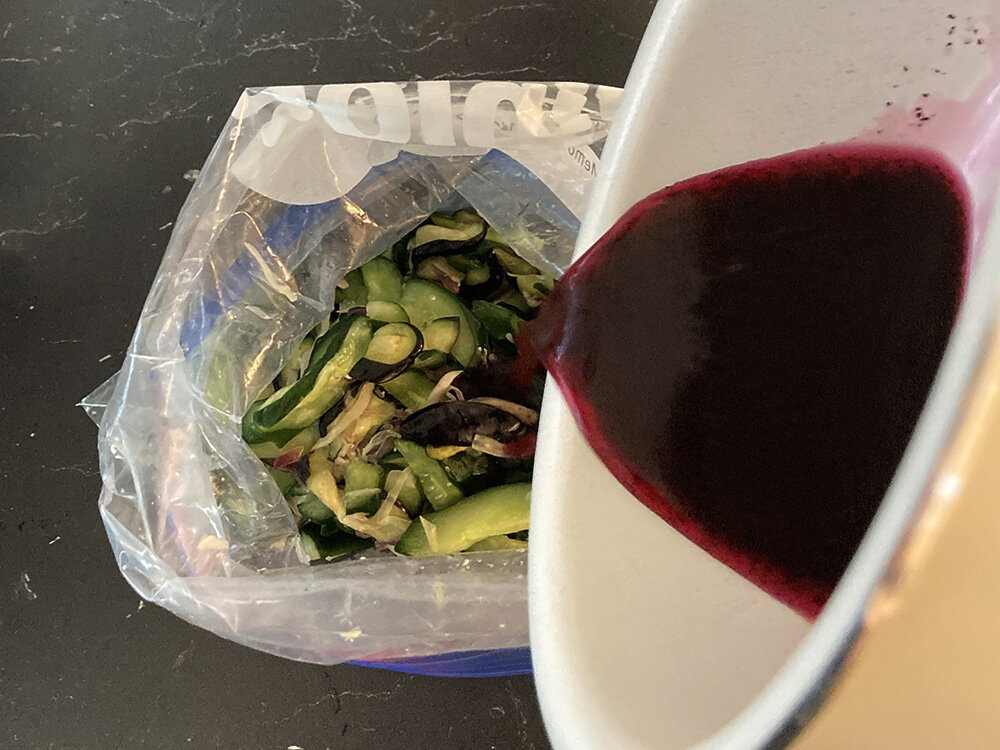

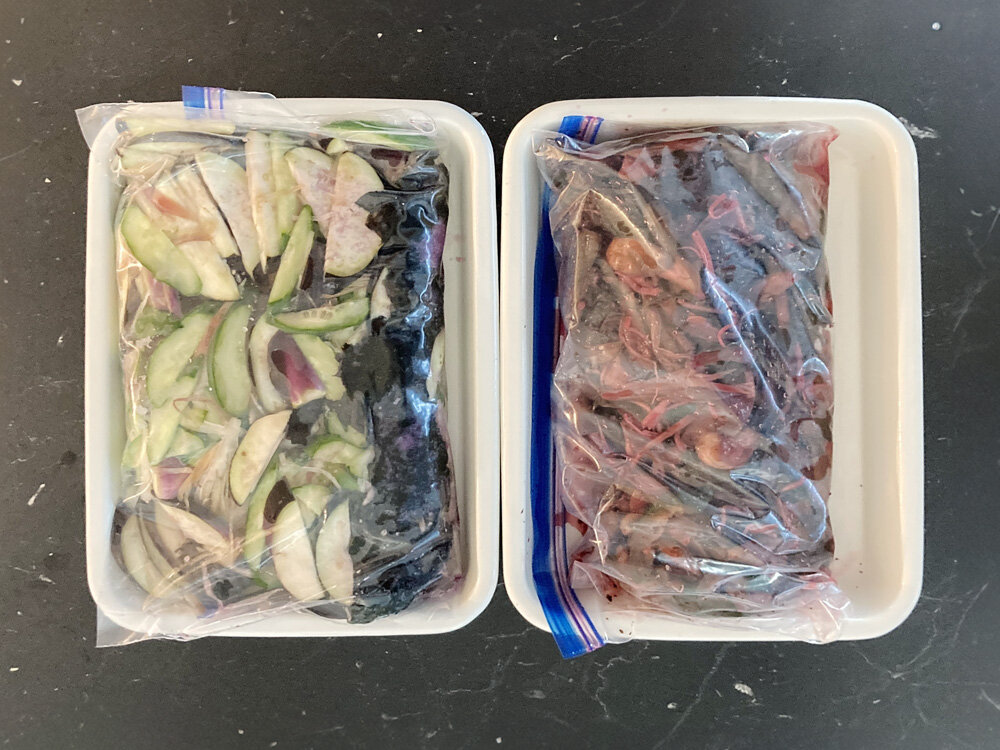

⑧漬ける

袋または清潔な容器に野菜、⑥の赤しそ、酢とみりんを入れて、全体をよく混ぜ合わせます。

袋の空気を抜いて口を閉じ、冷蔵庫で1日~2日漬けたら出来上がりです。

1週間程楽しめますが、時間が経つとなじんで一体感が出てきます。徐々に赤しその味と色が付いていきます。

その3|乳酸菌たっぷり!袋で本格発酵柴漬け

ジッパー付きの保存袋で簡単に作れる本格発酵柴漬け。乳酸発酵が進むにつれて、深みのある酸味と旨味が生まれます。ブクブクと発酵する様子を観察するのも楽しいですよ。

材料(作りやすい分量)

野菜:500g(上記参考)

粗塩:30g (野菜の総重量の6%)

赤しその葉:100g(正味)

塩(赤しそのアク抜き用):小さじ1~2

作り方

①赤しその準備

※即席柴漬けの②~⑥までを参考にしてください。

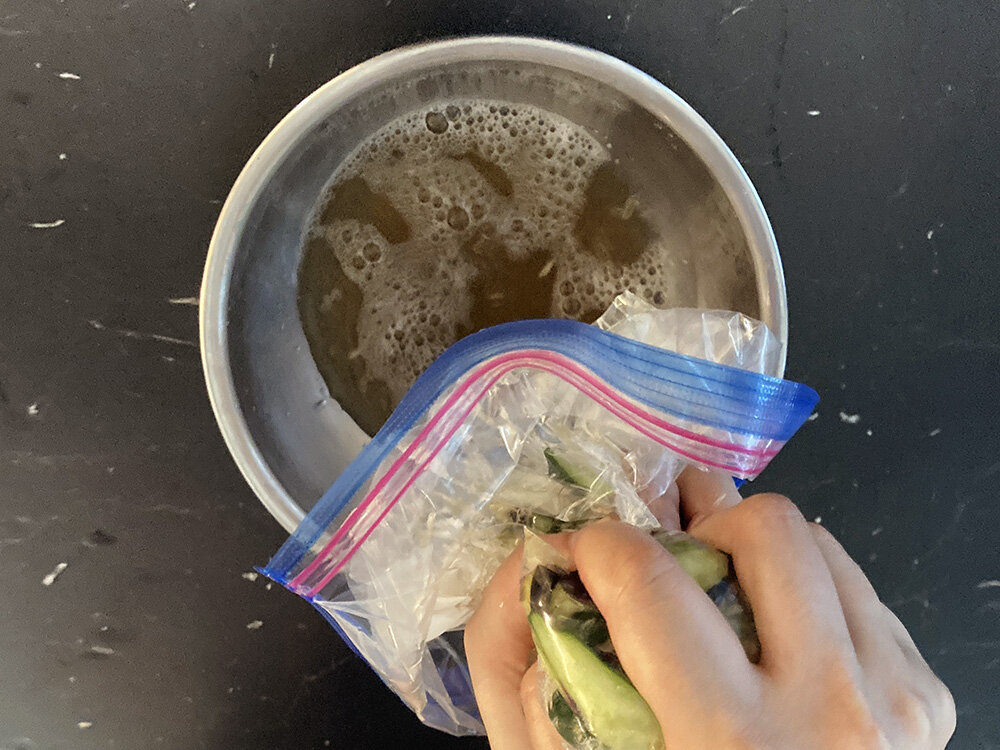

②材料を袋に重ねる

袋の底に粗塩の1/3量を敷き、その上に野菜の半量、赤しその半量を重ねます。

さらに粗塩の1/3量、残りの野菜、残りの赤しそを重ね、最後に残りの粗塩を振りかけます。つまり、1塩→2野菜→3赤しそ→4塩→5野菜→6赤しそ→7塩の順で層になるように入れます。

③袋の空気をしっかりと抜きながら口を閉じる

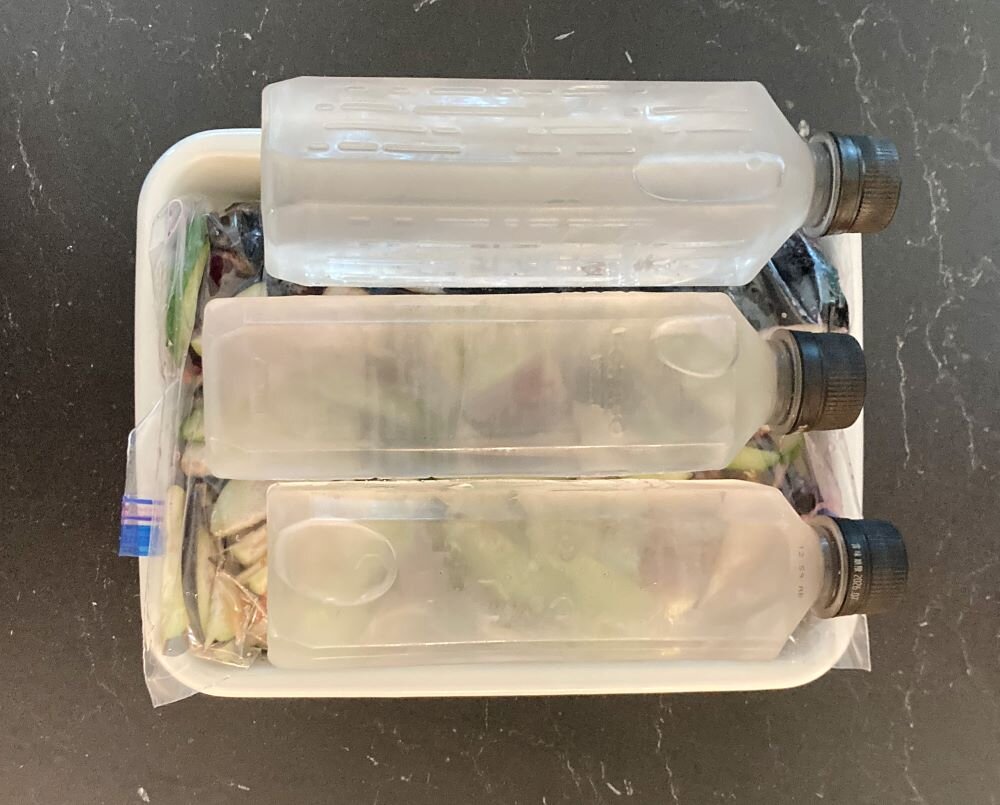

④汁が漏れてもいいようにバットに上にのせる

⑤重石のせる

バットなどにのせ、袋の上から重石(水の入ったペットボトルなどで1.5kg~2kg程度)をします。常温(直射日光の当たらない場所)に置きます。1日1回程度、袋の上下を返し、中身を均一にします。発酵が進むとガスが出て袋が膨らむことがあるので、その都度空気を抜いてください。

⑥常温で2週間ほど置く

赤しそとナスの色がキレイになり乳酸発酵特有の酸味が出てきたら完成です。完成した柴漬けは、汁ごと清潔な保存容器に移し、冷蔵庫で保存します。冷蔵庫で3カ月以上は保存が可能です。

3種類の柴漬けを食べ比べてみた!

まずは、ゆかりで作る簡単柴漬け。とにかく手軽さが魅力。初心者さんでも失敗知らずがうれしい。仕上がりは、すっきり&爽やか。ゆかりの味が野菜全体にしみ込んで、食感はパリッと軽やか。短時間で漬かる気軽な一品です。柴漬け風の即席の和え物ですが、彩りも良く、おにぎりやお弁当などの箸休めにピッタリ。どことなく懐かしい味わいもあり、クセになる美味しさがあります。

次に、記事数が多くて人気の赤しそを使った即席柴漬け。すぐ食べられるのがうれしい!赤しその風味がしっかり感じられて、「ああ、柴漬けってやっぱり赤しそが主役なんだな。」と実感できます。野菜のシャキシャキ感を残しつつ、しその香りがふわっと広がる爽やかな仕上がり。冷蔵庫で2日程置くと味がなじんでさらに美味しくなります。さっぱりしたい夏の箸休めにピッタリです。

最後に、乳酸発酵タイプの本格柴漬け。さすが、発酵漬け物。味わい深さが他の柴漬けとまるで違います。乳酸発酵の酸味とコクがあります。発酵による旨味がじわっと口の中に広がります。赤紫蘇の色が美しく、ご飯のお供に最高! 漬け立ては塩分強めですが、時間が経てば塩の角が取れて徐々に酸味が強くなります。味の変化を楽しめるのもいいところですね。出来上がりまでの時間はかかりますが、発酵食品のため保存性も高いです。個人的には、一番オススメ。これは自分で漬けたことを自慢したい!(笑)

いかがでしたでしょうか?

手作りの漬け物は添加物の心配がなく安心して食べられるのが魅力ですね。

さっぱり食べたい時は「ゆかり漬け」、しその香りを楽しみたいなら「即席漬け」しっかり発酵のうま味や栄養を期待したいときは「本格漬け」などその日の気分やシーンに合わせて手作り柴漬けの面白さかもしれません。

気になった柴漬けレシピをぜひ漬けてみてくださいね♪

この連載の他の記事はこちらから

▶【とにかく漬ける山崎】らっきょうを自宅で漬けてみた#1 ~らっきょうの漬け方の種類と栄養効果~

▶【とにかく漬ける山崎】らっきょうを自宅で漬けてみた#2 ~発酵食「塩らっきょう」の漬け方! 塩漬けと塩水漬けの違いも~

▶【とにかく漬ける山崎】らっきょうを自宅で漬けてみた#3 ~塩らっきょうのアレンジレシピ5選! 保存方法も解説~

▶【とにかく漬ける山崎】福神漬を自宅で漬けてみた#1 ~カレーのお供じゃなかったの?知られざる福神漬の歴史ロマン~

▶【とにかく漬ける山崎】福神漬を自宅で漬けてみた#2 ~福神漬の概念変わりました!手作り福神漬レシピ3種~

▶【とにかく漬ける山崎】夏野菜のピクルスを漬けてみた~夏バテ防止にお酢のパワー!特選ピクルスレシピ4種~

▶たくあんを漬けてみた!おうちで簡単に漬ける3つの方法【とにかく漬ける山崎】

▶ザワークラウトを漬けてみた!失敗しない基本の作り方&簡単即席レシピをご紹介【とにかく漬ける山崎】

発酵はおいしい!―イラストで読む世界の発酵食品